"Installation"

| Begriff | Installation |

| Metakey | Typ des Projekts/Werks (creative_work:type) |

| Typ | Keyword |

| Vokabular | Werk |

221 Inhalte

- Seite 1 von 19

Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Titel

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Autor/in

- Beschreibung (de)

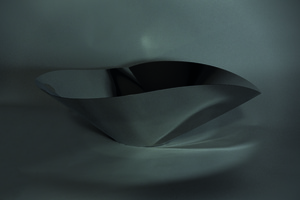

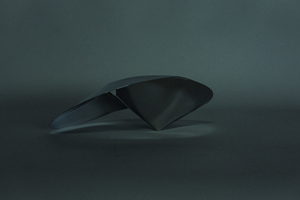

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das Physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

Hauptbestandteil der Installation ist eine Serie an vier Metallobjekten, die wie Schmuckstücke am Körper getragen werden und mit Wasser gefüllt sind. Sie dienen als Reflexionsflächen und geben auf subtile Art und Weise die Präsenz der Menschen im Raum wieder, während sich dieser in eine lebendige und dynamischen Lichtinstallation verwandelt.

Ursprung der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Thema natürlichem Licht und dessen Bedeutung für den Menschen. Die allgemeine Faszination und evolutionsbedingte Abhängigkeit der Menschheit von der Sonne, findet sich in nahezu allen Kulturen wieder und bildet die Inspirationsquelle für die Formensprache der Objekte und die Gestaltung des Raums.

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das Physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

- Beschreibung (en)

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

The main component of the installation is a series of four metal objects worn like jewelry pieces on the body and filled with water. They serve as reflecting surfaces and subtly mirror the presence of people in space while it transforms into a vibrant and dynamic light installation.

The origin of the work lies in the study of natural light and its importance for human beings. The general fascination and evolutionary dependence of mankind on the sun can be found in almost all cultures and forms the source of inspiration for the design language of the objects and the space.

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 27.04.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Titel (en)

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Urheberrechtshinweis

- Luisa Hentsch

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Titel

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das Physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

Hauptbestandteil der Installation ist eine Serie an vier Metallobjekten, die wie Schmuckstücke am Körper getragen werden und mit Wasser gefüllt sind. Sie dienen als Reflexionsflächen und geben auf subtile Art und Weise die Präsenz der Menschen im Raum wieder, während sich dieser in eine lebendige und dynamischen Lichtinstallation verwandelt.

Ursprung der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Thema natürlichem Licht und dessen Bedeutung für den Menschen. Die allgemeine Faszination und evolutionsbedingte Abhängigkeit der Menschheit von der Sonne, findet sich in nahezu allen Kulturen wieder und bildet die Inspirationsquelle für die Formensprache der Objekte und die Gestaltung des Raums.

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das Physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

- Beschreibung (en)

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

The main component of the installation is a series of four metal objects worn like jewelry pieces on the body and filled with water. They serve as reflecting surfaces and subtly mirror the presence of people in space while it transforms into a vibrant and dynamic light installation.

The origin of the work lies in the study of natural light and its importance for human beings. The general fascination and evolutionary dependence of mankind on the sun can be found in almost all cultures and forms the source of inspiration for the design language of the objects and the space.

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 27.04.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Titel (en)

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Urheberrechtshinweis

- Luisa Hentsch

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Abgebildete Personen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Titel

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das Physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

Hauptbestandteil der Installation ist eine Serie an vier Metallobjekten, die wie Schmuckstücke am Körper getragen werden und mit Wasser gefüllt sind. Sie dienen als Reflexionsflächen und geben auf subtile Art und Weise die Präsenz der Menschen im Raum wieder, während sich dieser in eine lebendige und dynamischen Lichtinstallation verwandelt.

Ursprung der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Thema natürlichem Licht und dessen Bedeutung für den Menschen. Die allgemeine Faszination und evolutionsbedingte Abhängigkeit der Menschheit von der Sonne, findet sich in nahezu allen Kulturen wieder und bildet die Inspirationsquelle für die Formensprache der Objekte und die Gestaltung des Raums.

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das Physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

- Beschreibung (en)

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

The main component of the installation is a series of four metal objects worn like jewelry pieces on the body and filled with water. They serve as reflecting surfaces and subtly mirror the presence of people in space while it transforms into a vibrant and dynamic light installation.

The origin of the work lies in the study of natural light and its importance for human beings. The general fascination and evolutionary dependence of mankind on the sun can be found in almost all cultures and forms the source of inspiration for the design language of the objects and the space.

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 27.04.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Titel (en)

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Urheberrechtshinweis

- Luisa Hentsch

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Abgebildete Personen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Titel

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das Physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

Hauptbestandteil der Installation ist eine Serie an vier Metallobjekten, die wie Schmuckstücke am Körper getragen werden und mit Wasser gefüllt sind. Sie dienen als Reflexionsflächen und geben auf subtile Art und Weise die Präsenz der Menschen im Raum wieder, während sich dieser in eine lebendige und dynamischen Lichtinstallation verwandelt.

Ursprung der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Thema natürlichem Licht und dessen Bedeutung für den Menschen. Die allgemeine Faszination und evolutionsbedingte Abhängigkeit der Menschheit von der Sonne, findet sich in nahezu allen Kulturen wieder und bildet die Inspirationsquelle für die Formensprache der Objekte und die Gestaltung des Raums.

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das Physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

- Beschreibung (en)

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

The main component of the installation is a series of four metal objects worn like jewelry pieces on the body and filled with water. They serve as reflecting surfaces and subtly mirror the presence of people in space while it transforms into a vibrant and dynamic light installation.

The origin of the work lies in the study of natural light and its importance for human beings. The general fascination and evolutionary dependence of mankind on the sun can be found in almost all cultures and forms the source of inspiration for the design language of the objects and the space.

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 27.04.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Titel (en)

- Reflecting Bodies - A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Urheberrechtshinweis

- Luisa Hentsch

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

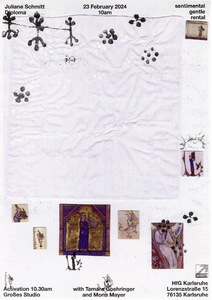

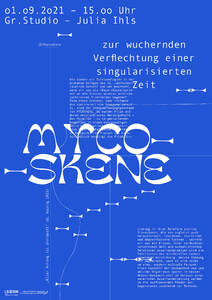

Poster

- Titel

- Poster

- Autor/in

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.02.2024

- Titel

- Poster

- Urheberrechtshinweis

- © Juliane Schmitt

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Poster in Zusammenarbeit mit Jonathan Castro

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 09.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

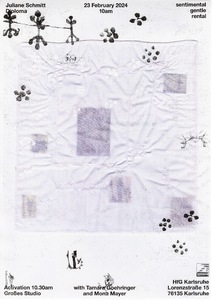

Poster

- Titel

- Poster

- Autor/in

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.02.2024

- Titel

- Poster

- Urheberrechtshinweis

- © Juliane Schmitt

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 09.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

Portativ-Orgel sentimental gentle rental

- Titel

- Portativ-Orgel sentimental gentle rental

- Autor/in

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.02.2024

- Titel

- Portativ-Orgel sentimental gentle rental

- Urheberrechtshinweis

- © Nis Petersen

- Freigabe Nutzung HfG

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 09.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

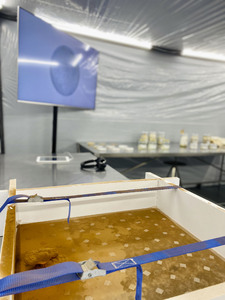

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Labor, Innenansicht

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Draufsicht

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Außenansicht

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1