kkaarrlls revisited

Benachbarte Sets (53)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

53 Inhalte

- Seite 1 von 5

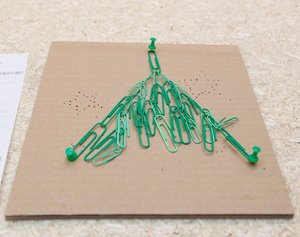

Oh Tannenbaum!

- Titel

- Oh Tannenbaum!

- Titel (en)

- Oh Tannenbaum!

- Untertitel

- Designers Christmas Trees

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung »Oh Tannenbaum« spielt mit dem Symbol, dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaumes: Sie zeigt Exponate, die sich teils weit entfernt von der gängigen Vorstellung des Tannenbaums befinden und doch immer auf unterschiedlichste Art auf sie verweisen.

Der Titel der Ausstellung drückt in seiner Schreibweise sowohl die be- bis entgeisterte Betrachtung der Exponate als auch die be- bis entgeisterte gestalterische Annäherung an das Thema aus. Ob begeisternd, bestürzend oder belächelt – jedes einzelne Exponat zeugt von einem ganz eigenen Bild des jeweiligen Gestalters vom Weihnachtsbaum, das mal mehr, mal weniger mit dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaums korrespondiert.

Kaum ein anderes Objekt bietet hier so viel Spielraum, zeigt so viel Potential: Das Nebeneinander des einerseits so Speziellen, des eindeutigen und verbreiteten Bilds – ein in grüne Nadeln, (rote) Kugeln und (weiße) Kerzen gewandeter Kegel – und des andererseits so viel Allgemeines implizierenden Symbols macht den Weihnachtsbaum zu einem solch besonderen Objekt.

Er ist heidnisch und christlich, er steht im Super- und auf dem Weihnachtsmarkt, steht für Fruchtbarkeit und Kommerz, im Wohnzimmer und auf dem Marktplatz – in Stockholm und Kapstadt, Miami und Peking – und bietet aus verschiedensten Positionen und Blickwinkeln entsprechend unterschiedliche Gesichter.

Dass dieser Baum in all den religiösen, profankulturellen, kommerziellen, formalen, historischen, familiären, sozialen und sonstigen Böden Wurzeln schlagen konnte und aus all diesen doch zu einer so eindeutigen und unverwechselbar immergrünen Ikone wuchs, scheint den Gestaltern so viele Ansatzpunkte zu Idealisierung, Ironisierung, Kritik, Collage, Persiflage, Hinterfragung, Überzeichnung, Verballhornung oder sonstiger Gestaltung zu bieten.

Vielleicht entlocken Ihnen die Motive ja auch ein entzücktes "Oh Ja!", das ein oder andere "Oh je" und vielleicht auch so manches "Oh nein!"...

Fröhliches Betrachten!

Johannes Marmon & Johannes Müller

- Die Ausstellung »Oh Tannenbaum« spielt mit dem Symbol, dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaumes: Sie zeigt Exponate, die sich teils weit entfernt von der gängigen Vorstellung des Tannenbaums befinden und doch immer auf unterschiedlichste Art auf sie verweisen.

- Beschreibung (en)

- The exhibition »Oh Tannenbaum« plays with the iconic symbol of the Christmas tree. Although some of the contributions are far removed from the popular notion of what this tree looks like, each refers to the traditional image in its own way.

The unusual spelling in the title of the exhibition – “Oh” rather than the conventional “O” Tannenbaum – is intended to convey both the range of possible reactions to the works on show – from enthusiastic approval to bemused consternation – and the equally diverse creative approaches to the chosen theme. Whether it elicits a smile of amusement, an appreciative nod or a shocked gasp, each exhibit reflects its creator’s personal vision of the Christmas tree, which may or may not correspond to the standard image of this object.

Few other objects offer as much scope for interpretation or have such evocative potential as the Christmas tree. The combination of the specific and the universal is what makes it so unique – on the one hand there is the classic image of a cone-shaped object clad in green needles, (red) baubles and (white) candles, and on the other is the widespread recognition and value of this symbol.

The Christmas tree is both pagan and Christian; it can be found in supermarkets and at winter fairs; it represents fertility and commerce; it is put on display in living rooms and on public squares from Stockholm to Cape Town, Miami to Beijing – and takes on a new appearance from every different angle.

The fact that this tree has put down roots in all these different religious, secular, commercial, formal, historical, familial, social and other traditions, yet has still managed to grow into such an unmistakable evergreen icon, provides many valuable starting points for idealizing, ironic, critical, collaged, satirical, challenging, exaggerating, parodying and other individual forms of interpretation.

Now all that remains to be seen is which interpretations among those presented here will make you respond with a delighted “Oh yes!”, the occasional “Oh dear” and even the odd “Oh no!”...

Happy viewing!

Johannes Marmon & Johannes Müller

- The exhibition »Oh Tannenbaum« plays with the iconic symbol of the Christmas tree. Although some of the contributions are far removed from the popular notion of what this tree looks like, each refers to the traditional image in its own way.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 2004 / 2013

- Ort

- Hochschule für Gestaltung

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Oh Tannenbaum!

- Importiert am

- 03.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 45

Shaking the Archive

- Titel

- Shaking the Archive

- Titel (en)

- Shaking the Archive

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

Achille Mbembe, The Power of the Archive and its Limits

Weltweit entstehen immer mehr „marginale“, „laterale" oder nicht-institutionelle, selbstinitiierte, informelle und kleine private Archive, die von der Politik öffentlicher Institutionen hinterlassene Lücken schließen und marginalisierten Personen und Realitäten eine Stimme geben. Dabei handelt es sich oft nicht um Archive im eigentlichen Sinne, sondern um Indizes oder kreative Projekte, die mit Materialien und Daten auf neuartige Weise umgehen. Parallel dazu und in Verbindung damit ist eine große Anzahl von forschungsbasierten kreativen Praktiken entstanden, die mit der Aneignung und Neuformulierung archivarischer Methoden arbeiten und damit auf eine Medienrealität im beschleunigten Wandel reagieren. Das Internet und die neuen Medien fordern dazu heraus, neue Sprachen und Methoden des Archivierens zu entwickeln, aber auch eine politisch-strategische, interdisziplinäre Debatte darüber zu führen, was es wirklich bedeutet, Archivmaterial zu teilen beziehungsweise zu kommerzialisieren. Die oben genannten Phänomene: subalterne Archive, forschungsbasierte künstlerische Praktiken und das Aufkommen neuer Medien erschüttern das Archiv – sowohl Inhalt als auch formal – auf unterschiedliche Weise. Gerade der Blick auf kleine und marginale Archivierungsinitiativen lässt uns die heutigen Herausforderungen im Feld der Archive verstehen: das kontinuierliche Aufzeichnen von Ereignissen, das dynamische und autonome Verwalten von Daten, das Dokumentieren und Bewahren möglichst aller Stimmen.

Das Thema des 30-jährigen Jubiläums der HfG Karlsruhe ist "The future of“. Die Zukunft können wir nicht gestalten, ohne uns den gegenwärtigen Fragen der Archivierung des Vergangenen zu stellen. Um unsere Sicht auf die Realität, auf konventionelle westliche Formen des Wissens, der Klassifizierung und der Bewertung in Frage zu stellen, um die jüngste Vergangenheit und ihre materiellen und „immateriellen“ Veränderungen zu dokumentieren, um die vielfältigen und miteinander verknüpften Dringlichkeiten der Gegenwart anzugehen, brauchen wir sowohl das Archiv als auch seine Erschütterungen. Anstatt den Begriff des Fortschritts in Bezug auf die Zukunft allgemein und insbesondere auf die Zukunft des Archivierens zu verwenden, möchten wir die Dimension der Zukunft unter dem Aspekt des Potenzials untersuchen.

Gastredner*innen sind u. a. der Künstler Lawrence Abu Hamdan, die Begründerin des Cyberfeminism Index Mindy Seu, die Direktorin der Villa Romana in Florenz Angelika Stepken und die Wissenschaftlerin Özge Çelikaslan.

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

- Beschreibung (en)

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

Achille Mbembe, The Power of the Archive and its Limits

'Marginal/Lateral’ or non-institutional, self-initiated, informal and small private archives are cropping up across the globe to address gaps and offer a voice to marginalized bodies and realities. These are often not archives in the strict sense of the word, but come in the form of indexes or creative projects that reframe materials and data. Both in parallel and in conjunction, an unprecedented number of research based creative practices, which use appropriation and re-framing (by drawing from the archive or building it) as the basis for their work, and to make sense of a rapidly changing mediatic reality, have also emerged. The added context of the internet and the birth of new media have created the urgency to create a new language and method of archiving, as well for an ethical debate, across different disciplines, around what it really means to share (and often commodify) archival materials. The above fields of enquiry: subaltern archives, research based artistic practices and the emergence of new media are all shaking the archive—both in terms of content and container—in different ways. In order to re-shape our ways of keeping a dynamic record, of sorting and storing data, of preserving all voices, we cannot ignore small scale archival initiatives and attempts.

The theme of HfG’s 30 year anniversary is “the future of” and a future cannot be consciously built without facing a new set of questions around archiving present and past. In order to upend our learned assumptions about reality, about Western forms of knowledge, classification and value; in order to keep a record of the recent past and its material and immaterial transformations; in order to address the multiple, yet interconnected urgencies of the present, we need both the archive and the question, and neither of these ingredients can ever be static. Rather than adopting a notion of progress in relation to the future in general and the future of archiving more specifically, we would like to explore the idea of the future within the framework of potential.

Guests include artist Lawrence Abu Hamdan, Cyberfeminism Index Founder, Mindy Seu, director of Villa Romana in Florence, Angelika Stepken, researcher, Özge Çelikaslan and more.

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 03.12.2022

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Titel

- Shaking the Archive

- Semester

- Importiert am

- 01.03.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 1

7QM

- Titel

- 7QM

- Titel (en)

- 7sqm - inside views

- Untertitel

- Innen(an)sichten

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Was passiert, wenn Individuen in engen, geschlossenen Räumen mit kaum persönlicher, sondern standardisierter, fest verankerter, textilloser Ausstattung leben, in denen sie einer permanenten Überwachung und Kontrolle sowie streng geregelten Tagesabläufen ausgesetzt sind?

Mascha Dilger untersucht die Parameter sanktionierender Räume: Besuche in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten und Interviews mit ehemaligen Inhaftierten werden in der Rauminstallation 7qm - Innen(an)sichten verarbeitet. Realitäten eines vor der Gesellschaft verborgenen und von ihr verdrängten Ortes werden offengelegt.

Die Arbeit beleuchtet, wie aus einem fremdbestimmten, rasterartigen Alltag einer totalen Institution, Versuche der geistigen Flucht und der Selbstbestimmtheit hervorgehen können. Es werden ortsspezifische und subkulturelle Erscheinungsformen betrachtet, die als Überlebensstrategien zu verstehen sind.

- Was passiert, wenn Individuen in engen, geschlossenen Räumen mit kaum persönlicher, sondern standardisierter, fest verankerter, textilloser Ausstattung leben, in denen sie einer permanenten Überwachung und Kontrolle sowie streng geregelten Tagesabläufen ausgesetzt sind?

- Beschreibung (en)

- What happens when individuals live in narrow, confined spaces with hardly any personal but standardized, firmly anchored, textile-less furnishings, in which they are exposed to permanent surveillance and control as well as strictly regulated daily routines?

Mascha Dilger investigates the parameters of sanctioning spaces: visits to various prisons and interviews with former inmates are processed in the spatial installation "7qm - Innen(an)sichten". Realities of a place hidden from society are revealed.

The work illuminates how attempts of mental escape and self-determination can emerge from the grid-like everyday life of a total institution. Site-specific and subcultural manifestations are considered, which are to be understood as survival strategies.

- What happens when individuals live in narrow, confined spaces with hardly any personal but standardized, firmly anchored, textile-less furnishings, in which they are exposed to permanent surveillance and control as well as strictly regulated daily routines?

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 11.07.2023 - 12.07.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Zaur Ahlimanov

- Phillip Banian

- Jeremias Beckford

- Sandra Blatterer

- Barbara Bohnen

- Matthias Bruhn

- Richard Brunner

- Céline Condorelli

- Hannah Cooke

- Jaya Demmer

- Lina Determann

- Nicola Dilger

- Susanne Dilger

- Alfred Dilger

- Manfred Döpke

- Nina Eberle

- Kerstin Eisenmenger

- Constanze Fischbeck

- Ebba Fransén Waldhör

- Laura Haak

- Uwe Habel

- Laurine Haller

- Igor Hardt

- Lina Höhne

- Lovis Iglinski

- Martina Kaltenbrunner

- Tobias Keilbach

- Alexander Knoppik

- Katja Koch

- Mikail Kolbasar

- Hanne König

- Susanne Kriemann

- Claudia Kröhl

- Barbara Kuon

- Alexia Metge

- Paulina Mimberg

- Ilja Morgenstern

- Leonie Mühlen

- Minh Anh Nguyen

- Luise Peschko

- Vlado Petrovic

- Milena Petrovic

- Tibor Pilz

- Christian Platz

- Paul Platz

- Waldemar Präg

- Corinne Riepert

- Thomas Rustemeyer

- Sebastian Schäfer

- Max Schäffer

- Philipp Schell

- Susanne Schmitt

- Mischa Schneider

- Waldemar Schwab

- Henriette Schwabe

- Manuel Sékou

- Alexander Theis

- Alexander Thelen

- Jan Tölle

- Lisa Tölle

- Lioudmila Voropai

- AStA

- Exit - Enter Life e.V.

- Badaue

- JVA Mannheim

- JVA Bühl

- Initiative „Faites Votre Jeu!“

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- im großen Studio

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- 7QM

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.07.2023

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 4 2

Bio Design Lab

- Titel

- Bio Design Lab

- Beschreibung (de)

- Das Bio Design Lab ist ein hybrider und evolutiver Ort, der sowohl im digitalen als auch im physischen Raum existiert. Konzipiert als wachsende Plattform, die die Fachbereiche der Staatlichen Hochschule für Gestaltung miteinander verbindet, wird das Labor als Raum für Präsentation, Bildung und Wissensvermittlung genutzt.

Das Bio Design Lab konzentriert sich auf die lokale Region, ihre Ressourcen und Möglichkeiten und zielt aktiv darauf ab, die Produktionsweisen in Karlsruhe und Süddeutschland umzugestalten und neu zu überdenken. Zur Interaktion mit diesen Themen und Materialien, sowohl im digitalen als auch im physischen Raum, lädt das Labor lokale ExpertInnen und BesucherInnen gleichermaßen ein an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.

Spuren dieser Aktivitäten komplementieren ein ständig wachsenden Netzwerk.Das Wissen über diese Ressourcen wird durch die Erstellung eines Know-how-Glossars und einer Materialbibliothek destilliert, durch virtuelle und physische Workshops vermittelt, sowie durch die Präsentationen herausragender Projekte, die sich mit nachhaltigen Materialien befassen, kommuniziert.

Das Labor fungiert als Inkubator und Modell für Zusammenarbeit und Produktion, das im Einklang mit dem aktuellen Wandel der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe steht.

- Das Bio Design Lab ist ein hybrider und evolutiver Ort, der sowohl im digitalen als auch im physischen Raum existiert. Konzipiert als wachsende Plattform, die die Fachbereiche der Staatlichen Hochschule für Gestaltung miteinander verbindet, wird das Labor als Raum für Präsentation, Bildung und Wissensvermittlung genutzt.

- Beschreibung (en)

- The Bio Design Lab is a hybrid and evolutive environment that exists in both the digital and physical space. Conceived as a platform for connection and collaboration with local partners and using local resources, the Lab hosts the presentation, education and transmission of knowledge. As students and experts are invited to work on bio-design related projects, visitors can explore and interact with the Lab’s production and lines of inquiry.

Projects within the Lab focus on the local region, its materials and possibilities, and actively aim to reshuffle and rethink modes of production in Karlsruhe and the south of Germany. Topics under exploration include Algae, Soil, Plants, Body, and Agriculture. To interact with these themes and related materials, both within the digital and physical space, the Lab invites local experts and visitors alike.

Within the Bio Design Lab, regional resources are collected by connecting with local partners; they are then distilled through the making of a know-how glossary and a material library, aiming to develop local materials. The knowledge around these resources is disseminated through virtual workshops and multimedia presentations of outstanding projects dealing with sustainable materials. Ultimately, traces of these activities will remain in a constantly growing network, both in the digital platform and in physical displays of existing and future objects.

The Lab works as an incubator and a model for collaboration and production that is in line with the current transformation of the Karlsruhe University of the Arts and Design Karlsruhe. It was first presented to the public in the context of Critical Zones, an exhibition at ZKM | Center for Art and Media.

- The Bio Design Lab is a hybrid and evolutive environment that exists in both the digital and physical space. Conceived as a platform for connection and collaboration with local partners and using local resources, the Lab hosts the presentation, education and transmission of knowledge. As students and experts are invited to work on bio-design related projects, visitors can explore and interact with the Lab’s production and lines of inquiry.

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Bio Design Lab

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Bio Design Lab

- Projektleiter/in

- Importiert am

- 23.10.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 1 2

PRESENT TENSE Working in Critical Times

- Titel

- PRESENT TENSE Working in Critical Times

- Titel (en)

- PRESENT TENSE Working in Critical Times

- Untertitel

- Symposium des Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Present Tense” beschäftigt sich mit unserer unmittelbaren Gegenwart: Wir leben in einer komplexen, krisenhaften Zeit, in der die Überlagerung von Klima- und Energiekrise, Postpandemie, Prekarität und Konkurrenz, gesellschaftlicher Radikalisierung bis hin zu näher rückenden Kriegen bereits jetzt gravierende Auswirkungen auf unser Leben und Arbeiten hat. Die Anspannung steigt, wir stehen vor dringlichen gesamtgesellschaftlichen Aufgaben und bewegen uns zugleich in Richtung eines Zustands chronischer Erschöpfung. Das etablierte Kunstfeld und die künstlerische und kulturelle Produktion sind davon nicht ausgenommen. Mit Künstler:innen, Kurator:innen und anderen Expert:innen des kulturellen Feldes möchten wir den Blick auf die aktuelle künstlerische Produktion und Ausstellungspraxis richten und die Frage nach möglichen (Zukunfts-)perspektiven für das Kunstfeld diskutieren:

Welche gesellschaftliche Rolle können und müssen Kunst und ihre Produzent:innen in einer sich radikal verändernden Welt einnehmen? Wie können Kunst- und Kulturinstitutionen zu Orten aktiver gesellschaftlicher Transformation werden? Was bedeutet es, eine (ökologisch wie sozial) nachhaltige künstlerische und institutionelle Praxis in der digitalen Gegenwart zu entwickeln? Welche neuen Gemeinschaften brauchen wir, gerade im Hinblick auf die zunehmende gesellschaftliche Spaltung und Radikalisierung? Offensichtlich führt die krisenhafte Gegenwart u. a. dazu, dass sich Menschen nach autoritären Figuren und Programmen sehen – eine Aufgabe von Kunst und Kultur könnte es sein, andere, freiere Konzepte von Zukunft zu entwerfen.

Auch das Konzept der Fürsorge in der künstlerischen und kuratorischen Praxis wird Thema der Veranstaltung sein. Teil des Symposiums sind neben Vorträgen künstlerische Workshops, Interventionen und Performances, die wir als gleichwertige Formen der Wissensproduktion und -vermittlung begreifen.

Mit Beiträgen von Gin Bahc, Sascia Bailer, Constanze Fischbeck, Sina Hensel, Alistair Hudson, Anne Duk Hee Jordan, Valentina Karga, Matriarchale Volksküche, Jacob Ott und Dorothee Richter.

- „Present Tense” beschäftigt sich mit unserer unmittelbaren Gegenwart: Wir leben in einer komplexen, krisenhaften Zeit, in der die Überlagerung von Klima- und Energiekrise, Postpandemie, Prekarität und Konkurrenz, gesellschaftlicher Radikalisierung bis hin zu näher rückenden Kriegen bereits jetzt gravierende Auswirkungen auf unser Leben und Arbeiten hat. Die Anspannung steigt, wir stehen vor dringlichen gesamtgesellschaftlichen Aufgaben und bewegen uns zugleich in Richtung eines Zustands chronischer Erschöpfung. Das etablierte Kunstfeld und die künstlerische und kulturelle Produktion sind davon nicht ausgenommen. Mit Künstler:innen, Kurator:innen und anderen Expert:innen des kulturellen Feldes möchten wir den Blick auf die aktuelle künstlerische Produktion und Ausstellungspraxis richten und die Frage nach möglichen (Zukunfts-)perspektiven für das Kunstfeld diskutieren:

- Beschreibung (en)

- „Present Tense” concerns itself with our immediate present: We live in a complex, crisis-filled age in which the overlapping of climate and energy crisis, post-pandemic times, precarity, social radicalisation and even impending wars already govern our lives and work. Tension is rising, we are faced with imperative responsibilities for society as a whole and are, at the same time, moving towards a state of chronic exhaustion. There is no exception for the field of arts and artistic and cultural production.

Together with artists, curators and other experts from the cultural field, we would like to examine current artistic productions and exhibition practices and discuss possibilities for the (future) perspectives of the arts. Which roles within society can and must art and its producers embrace in a radically changing world? How can art and cultural institutions become venues of active social transformation? What does it mean to develop an (ecologically as well as socially) sustainable artistic and institutional practice in the digital present? The concept of care within artistic and curatorial practices will be a topic of the event as well.

What new relationships do we need, especially in view of intensifying social division and radicalisation? Obviously, the crisis-filled present among other things leads to people looking to authoritarian figures and programmes – one of the tasks for art and culture could be to design other, more independent and free concepts of the future.

In addition to lectures and panels, the symposium will include artistic workshops, interventions and performances, which are also forms of knowledge production and dissemination that we feel to be of equal importance.

With contributions from Gin Bahc, Sascia Bailer, Constanze Fischbeck, Sina Hensel, Alistair Hudson, Anne Duk Hee Jordan, Valentina Karga, Matriarchale Volksküche, Jacob Ott and Dorothee Richter

- „Present Tense” concerns itself with our immediate present: We live in a complex, crisis-filled age in which the overlapping of climate and energy crisis, post-pandemic times, precarity, social radicalisation and even impending wars already govern our lives and work. Tension is rising, we are faced with imperative responsibilities for society as a whole and are, at the same time, moving towards a state of chronic exhaustion. There is no exception for the field of arts and artistic and cultural production.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 26.10.2023 - 28.10.2023

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof, R.112

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Internetlinks

- Titel

- PRESENT TENSE Working in Critical Times

- Semester

- Importiert am

- 06.11.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 146

Literatursalon HfG - ZKM

- Titel

- Literatursalon HfG - ZKM

- Titel (en)

- Literatursalon HfG - ZKM

- Autor/in

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 26.10.2023

- Ort: Institution

- Ort

- Media Lounge, R. 112

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Literatursalon HfG - ZKM

- Importiert am

- 28.11.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 1 0

Vom Nutzen der Kunst

- Titel

- Vom Nutzen der Kunst

- Titel (en)

- On the benefits of art

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In der gemeinsamen Gesprächsreihe "Vom Nutzen der Kunst" von ZKM und HfG, laden wir internationale Gäste aus Philosophie, Literatur und Kunst zum offenen Austausch mit den Hochschulangehörigen, den Mitarbeitenden des ZKM und der Karlsruher Bevölkerung ein.

- Beschreibung (en)

- In the joint series of talks between ZKM and HfG, we invite international guests from the fields of philosophy, literature and art to an open exchange with members of the university, ZKM staff and the people of Karlsruhe.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 16.11.2023

- Ort: Institution

- Ort

- Media Lounge

- Stadt

- Land

- Titel

- Vom Nutzen der Kunst

- Importiert am

- 28.11.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 2 0

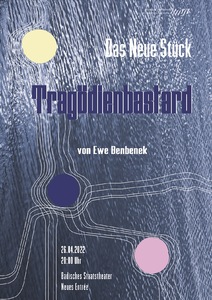

DNS #68

- Titel

- DNS #68

- Untertitel

- Tragödienbastard

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Es ist ein Akt der Emanzipation. Das mit dem Mühlheimer Dramatikerpreis gekrönte Stück erzählt in einem rhythmisch tobenden Redestrom davon, wie sich die Tochter polnischer Einwanderer und ihre „chosen sisters“ von der Last des Migrationsnarrativs befreien und zu dem werden, was sie eigentlich immer waren: Göttinnen.

Das Stück “Tragödienbastard” von Ewe Benbenek wurde im Wintersemester 2021/2022 im Rahmen des Seminars ‘Das neue Stück’ von Studierenden technisch und künstlerisch erarbeitet und in eine knapp zweistündige szenische Lesung umgesetzt. Das Projekt wurde von Constanze Fischbeck, Anna Haas und Eivind Haugland betreut sowie von Sandra Blatterer, welche in einem einwöchigen Lichtworkshop spannende Impulse zur Erarbeitung des Licht- und Bühnenkonzepts gab.

Im Anschluss an die szenische Lesung findet ein Nachgespräch mit der Autorin Ewe Benbenek und den Mitwirkenden statt.

- Es ist ein Akt der Emanzipation. Das mit dem Mühlheimer Dramatikerpreis gekrönte Stück erzählt in einem rhythmisch tobenden Redestrom davon, wie sich die Tochter polnischer Einwanderer und ihre „chosen sisters“ von der Last des Migrationsnarrativs befreien und zu dem werden, was sie eigentlich immer waren: Göttinnen.

- Beschreibung (en)

- It is an act of emancipation. The play, which was awarded the Mühlheim Dramatist Prize, tells the story of how the daughter of Polish immigrants and her "chosen sisters" free themselves from the burden of the migration narrative in a rhythmically raging stream of speech and become what they actually always were: Goddesses.

The play "Tragödienbastard" by Ewe Benbenek was technically and artistically developed by students in the winter semester 2021/2022 as part of the seminar 'Das neue Stück' and transformed into a staged reading lasting almost two hours. The project was supervised by Constanze Fischbeck, Anna Haas and Eivind Haugland as well as Sandra Blatterer, who gave exciting impulses for the development of the lighting and stage concept in a one-week lighting workshop.

The staged reading will be followed by a discussion with the author Ewe Benbenek and the participants.

- It is an act of emancipation. The play, which was awarded the Mühlheim Dramatist Prize, tells the story of how the daughter of Polish immigrants and her "chosen sisters" free themselves from the burden of the migration narrative in a rhythmically raging stream of speech and become what they actually always were: Goddesses.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 26.04.2022

- Mitwirkende

- Sprache

- Dauer

- 2 Stunden

- Ort: Institution

- Ort

- neues Entrée

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- DNS #68

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 20.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 9

DNS #69

- Titel

- DNS #69

- Untertitel

- Fischer Fritz

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Frische Fische kann Fischer Fritz nicht mehr fischen. Nicht erst seit seinem Schlaganfall. Sein Sohn Franz ist kein Fischer geworden, sondern Frisör in der Großstadt. Um den Vater zu versorgen hat er eine ausländische Pflegekraft engagiert. Ein Sprechtheater nennt die Autorin Raphaela Bardutzky ihr Stück, das bei den Autor*innentheatertage 2022 am Deutschen Theater in Berlin ausgezeichnet wurde. Sprachlich virtuos, tragisch-komisch und spielerisch leicht erzählt sie von Heimat und Fremde, Sehnsucht und Einsamkeit, Stadt und Land, Alter und Jugend. Im Anschluss findet ein Gespräch mit der Autorin Raphaela Bardutzky statt.

- Beschreibung (en)

- Fisherman Fritz can no longer catch fresh fish. Not just since his stroke. His son Franz has not become a fisherman, but a hairdresser in the big city. He has hired a foreign carer to look after his father. Author Raphaela Bardutzky calls her play, which won an award at the Autor*innentheatertage 2022 at the Deutsches Theater in Berlin, spoken theater. With virtuoso language, tragic-comic and playful lightness, it tells of home and foreignness, longing and loneliness, city and country, age and youth. This will be followed by a discussion with the author Raphaela Bardutzky.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.02.2023

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- DNS #69

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 20.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 10

Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Untertitel

- George Maciunas und die Kultur der „curiositas”

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Möglicherweise erscheinen die intermediären Kunstformen der 60er-jahre als zu komplex, ihre Manifestationen zu sehr als Teil einer noch lebenden Kunstgeschichte, vielleicht hindert auch die noch nicht abgeschlossene Bewältigung der postmodernen Wende in Philosophie, Kunst und Literatur an einer generalüberholten wissenschaftlichen Annäherung an diesen Themenbereich, der sich von der fließenden, aus Künstlerkommentaren über Kritiken in methodischen Darstellungen hervorgegangenen bisherigen Versuchen einer vorläufigen Einordnung des Phänomens Fluxus abzugrenzen hätte."

- Beschreibung (en)

- “It is possible that the intermediary art forms of the 1960s appear too complex, their manifestations too much a part of a still living art history; perhaps the fact that the postmodern turn in philosophy, art and literature has not yet been completed also prevents a generally overhauled academic approach to this subject area, which would have to distinguish itself from the fluid attempts at a provisional classification of the phenomenon of Fluxus that have emerged from artists' commentaries on critiques in methodical presentations.”

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.03.1999

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1999 01

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 3

A staged performance at a place no longer quiet

- Titel

- A staged performance at a place no longer quiet

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In "a staged performance at a place no longer quiet" werden fünf klischeehafte Figuren durch Animation zum Leben erweckt und durch Requisiten in der physischen Welt mit Körpern ausgestattet. Anstatt eine Handlung zu entwickeln, bleiben sie in ihren Monologen stecken und reflektieren über ihre zugewiesenen Rollen. Die Figuren warten auf den Moment, in dem die Geschichte beginnen soll. Da das Stück jedoch nie beginnt und die klassische Struktur einer Aufführung auseinanderfällt, können die Figuren nicht in einen Dialog miteinander treten, sondern nur für sich selbst sprechen. Jeder verkörpert individuell seine Rolle und die vielen Geschichten, die mit ihm erzählt wurden. In den Rissen zwischen den Fragmenten, aus denen sie bestehen, geben alle fünf Figuren einen Einblick, wie wir Geschichten konstruieren und Zeichnungen zum Leben erwecken.

- Beschreibung (en)

- In "a staged performance at a place no longer quiet", five cliché characters are brought to life through animation and given bodies through props in the physical world. Instead of developing a plot, they remain stuck in their monologues and reflect on their assigned roles. The characters wait for the moment of a story to begin. However, as the play never begins and the classical structure of a performance falls apart, the characters cannot enter into a dialogue with each other, but only speak for themselves. Each one embodies their role individually and the many stories that have been told with them. In the cracks between the fragments of which they are made, all five characters provide an insight into how we construct stories and bring drawings to life.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 06.12.2023

- Titel

- A staged performance at a place no longer quiet

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.02.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 3 2