Kommentierte Vorlesungsverzeichnisse

Benachbarte Sets (41)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

41 Inhalte

- Seite 1 von 4

Querschnitte des anthropogenen Lagers

- Titel

- Querschnitte des anthropogenen Lagers

- Titel (en)

- Cross-sections of the anthropogenic material stock

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Arbeit "Querschnitte des anthropogenen Lagers" setzt sich konzeptionell und praktisch mit der Wiederverwendung von Bauschutt auseinander.

Ein Großteil des in Deutschland aufkommenden Abfalls entsteht im Bausektor in Form von mineralischem Bauschutt und wird meist nur in abgewerteter Form wieder in den Kreislauf eingebracht.

Durch das Besuchen verschiedener Baustellen und Deponien, das Dokumentieren, Sammeln, Sortieren, und Fotografieren der vorgefundenen Materialien und Formen, wurden die noch vorhandenen formalen und optischen Qualitäten des anfallenden Materials analysiert, ergründet und Konzepte entwickelt, wie diese wieder im gleichen Bereich ihres Ursprungs Verwendung finden können.

Dabei wurden durch Querschnitte durch das Material die schon vorhandenen Qualitäten, wie die zylindrische Form von Bohrkernen oder die Terrazzo-Optik im Inneren von Betonbrocken, zum Vorschein gebracht, betont und in einen nutzbaren Kontext gesetzt. Die entstandenen Materialscheiben können durch verschiedene Verbindungstechniken als architektonische Halbzeuge genutzt und in Wandpaneele, Fliesen oder Fassadenelemente eingebracht werden.

- Die Arbeit "Querschnitte des anthropogenen Lagers" setzt sich konzeptionell und praktisch mit der Wiederverwendung von Bauschutt auseinander.

- Beschreibung (en)

- The work "Cross-sections of the anthropogenic material stock" deals conceptually and practically with the reuse of construction waste.

A large part of the waste generated in Germany is produced in the construction sector in the form of mineral building rubble and is usually only recycled in a downgraded form.

By visiting various construction sites and landfills, documenting, collecting, sorting and photographing the materials and shapes found, the remaining formal and visual qualities of the accumulated material were analysed, explored and concepts were developed on how they could be reused in the same area of their origin.

The existing qualities, such as the cylindrical shape of drill cores or the terrazzo look inside chunks of concrete, were brought to light, emphasised and placed in a usable context by making cross-sections through the material. The resulting material discs can be used as architectural semi-finis.

- The work "Cross-sections of the anthropogenic material stock" deals conceptually and practically with the reuse of construction waste.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 30.10.2023

- Titel

- Querschnitte des anthropogenen Lagers

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 27.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 4

- Set enthält

- 0 23

Vordiplom Hannah Gebert

- Titel

- Vordiplom Hannah Gebert

- Titel (en)

- "fake it till you make it"

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Stuckmarmor ist eine historische Stucktechnik des 16. und 17. Jahrhunderts aus Italien, die für ihre Marmorimitation bekannt ist. Dabei wurden Gips, Wasser, Pigmente und tierischer Leim gemischt, um marmorähnliche Oberflächen zu schaffen.

"Fake it till you make it" ist eine Erkundung dieses traditionellen Handwerks. Ziel ist es, die alte Kunst der Marmorimitation wiederzubeleben und ihre ästhetischen Werte in der heutigen Welt zu präsentieren. Darüber hinaus befasst sich das Projekt mit der Frage, was "echt" und was "unecht" ist, und untersucht die Rolle der Inszenierung. Inspiriert von den drei Teilen einer Säule (Basis, Schaft, Kapitell) habe ich drei Objekte entwickelt, die als Einzelstücke im Raum zu finden sind. Alle drei Objekte sind aus Holz gefertigt, zwei davon durch ein Stahlgerüst stabilisiert. Die Unterkonstruktion wurde dann mit Streckmetall verkleidet, verputzt und diente schließlich als Untergrund für den Stuckmarmor. Ein Making-of-Video zeigt die Herstellung des Stuckmarmors. Jedes der Objekte ist auf eine andere Art und Weise verkleidet, um die Konstruktion nicht immer zu verbergen, sondern sie vielmehr zu enthüllen, ganz nach dem Motto "fake it till you make it".

- Stuckmarmor ist eine historische Stucktechnik des 16. und 17. Jahrhunderts aus Italien, die für ihre Marmorimitation bekannt ist. Dabei wurden Gips, Wasser, Pigmente und tierischer Leim gemischt, um marmorähnliche Oberflächen zu schaffen.

- Beschreibung (en)

- Stucco marble is a historic plasterwork technique originating from 16th and 17th-century Italy, celebrated for its imitation of marble. This involved blending gypsum plaster, water, pigments, and animal glue to create marble-like surfaces.

„fake it till you make it“ is an exploration of this traditional craft of stucco marble. The aim is to revive the ancient art of imitating marble and to present its aesthetic values in today‘s world. In addition, the project will address the question of what is „real“ and what is „fake“ and examine the role of staging. Inspired by the three parts of a column (base, shaft, capital) I have developed three objects that can be found as individual pieces in the room. All three objects are made of wood, two of them stabilized by a steel framework. Ribbed expanded metal lath was then stapled onto the wood and plastered, serving as the base for the stucco marble. A making of video shows the production of the stucco marble. Each of the objects is covered in a different way, intended not to always conceal the construction but rather to reveal it, embodying the spirit of „fake it till you make it.“

- Stucco marble is a historic plasterwork technique originating from 16th and 17th-century Italy, celebrated for its imitation of marble. This involved blending gypsum plaster, water, pigments, and animal glue to create marble-like surfaces.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 25.06.2024

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- An der Säule unter der Lichtbrücke

- Stadt

- Land

- Titel

- Vordiplom Hannah Gebert

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Importiert am

- 22.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 13

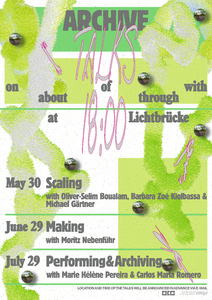

Archive Talks

- Titel

- Archive Talks

- Titel (en)

- Archive Talks

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Reihe Archive Talks widmet sich der Diskussion und Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses von, über, mit und durch Archive(n) aus einer transdisziplinären Perspektive. Als Open Resource Center möchten wir zur Entwicklung von künstlerischen Forschungsmethoden in Bezug auf archivarische Studien und Praktiken an der HfG beitragen. Parallel zur Arbeit der studentischen Hilfskräfte, die bereits begonnen haben, die Diplom- und Projektsammlungen ihrer jeweiligen Disziplinen unter der Koordination des ORC zu digitalisieren und zu katalogisieren, wird jede Folge der Serie auf einen bestimmten Aspekt der Archivarbeit fokussieren.

ARCHIVE TALKS I: DIE HERAUSFORDERUNG SCHIERER MENGE

Oliver-Selim Boualam, Barbara Zoe Kiolbassa und Michael Gärtner

Der ORC eröffnet die Serie Archive Talks mit einem Beitrag von Oliver-Selim Boualam, Barbara Zoe Kiolbassa und Michael Gärtner, die gemeinsam an der Dokumentation der documenta fifteen gearbeitet haben, einem der größten Kunstereignisse der Welt, das ein 100-tägiges Programm von Kunstereignissen und Installationen bietet, die an vielen verschiedenen Orten in der Stadt stattfinden und verschieden Live- und zeitbasierte Formate beinhalten. Die Frage ist einfach, aber komplex: Wie geht man mit einer solchen Größenordnung um? Barbara, Michael und Oliver geben Einblicke in ihre Arbeitsmethoden und Erfahrungen und diskutieren verschiedene Strategien der Dokumentation eines extrem vielfältigen und umfangreichen Kunstprogramms.

ARCHIVE TALKS II: Machen: Strategien der Selbstarchivierung

Moritz Nebenführ

29.06.

18:00

Die vom HfG Open Resource Center präsentierte transdisziplinäre Gesprächsreihe Archive Talks widmet sich der Diskussion über die Herausforderungen der Archivforschung und -praxis. Wir setzen die Reihe am 29. Juni fort mit Moritz Nebenführ als Gast, der über Strategien künstlerischer Selbstarchivierung sprechen wird.

Ausgehend von seiner Magisterarbeit und mehrjährigen Forschung sowie Ausstellungsarbeit zu dem belgischen Künstler und Kunstlehrer Jef Geys (1934–2018) spricht HfG Alumnus Moritz Nebenführ über dessen Strategien der Selbstarchivierung. Entlang des Begriffs der

‚Information‘ in seiner diskursiven Prägung durch die Konzeptkunst werden diese Strategien anhand von ausgewählten Ausgaben des Kempens Informatieblad perspektiviert. Die Zeitung veröffentlichte der Künstler ab 1971 als Alternative zu konventionellen Katalogformaten im Selbstverlag.

ARCHIVE TALKS III: Performen & Archivieren

Marie Helen Perreira & Carlos Maria Romero alias Atabey

22.07.2023

15:00

Main Stage

Die Dokumentation und Archivierung von Aufführungspraktiken ist eine Herausforderung, da das Wesen dieser Disziplinen auf einer besonderen Zeitlichkeit und der Einzigartigkeit der Erfahrung beruht. Die Dokumentation und Archivierung von Aufführungen stehen im Konflikt mit dem Wesen dieser Praxis selbst. Das Geschehen der Performance und ihre unwiederholbare Natur stehen im Widerspruch zur fixen Identität archivierter Aufzeichnungen oder Dokumente.

Im Mittelpunkt des Gesprächs steht die ambivalente Beziehung zwischen Performance und ihrer Dokumentation und Archivierung. Das transitorische Ereignis der Performance widersetzt sich seiner dokumentarischen Identifizierung und wird dennoch von dem Versprechen des Archivs angezogen, die Erinnerung an das Transitorische zu bewahren und in die Zukunft zu transportieren.

Der dritte Teil von Archive Talks widmet sich im Rahmen der HfG-Sommerausstellung “Rundgang 2023” der Reflexion des Status und der Natur von Archiven mit Hinblick auf Performance-Praktiken. Marie Helen Perreira & Carlos Maria Romero alias Atabey kommen aus einem engagierten und situierten Umfeld, in dem Archivierungsprozesse mit komplexen Zerbrechlichkeiten konfrontiert sind. Zusammen werden sie ihren Umgang mit archivarischen Herausforderungen in Bezug auf Performance-Praktiken vorstellen.

ARCHIVE TALKS IV: A Grin Without Marker

Filipa César

02.11.2023

18:00

Lichtbrücke

Zum Antritt ihrer Professur für Zeitbasierte Medien und Performance in der Fachgruppe Medienkunst an der HfG ist Filipa César zu Gast bei Archive Talks IV. César hat sich in ihrer künstlerischen Forschung und Praxis mehr als zehn Jahre lang mit den postkolonialen Filmarchiven in Guinea-Bissau beschäftigt.

Luta ca caba inda ist ein kreolischer Ausdruck und bedeutet "Der Kampf ist noch nicht vorbei". Dies ist auch der Titel eines unvollendeten Films im Filmarchiv von Guinea, der die Fertigstellung des Films, des Kampfes und schließlich auch ihres Projekts wie mit einem Fluch belegt. Sie eigneten sich den Titel und seinen Fluch für eine Reihe von Vorführungen und diskursiven Veranstaltungen an, die dazu dienten, die Inhalte des fragmentarischen Korpus zu kanalisieren und die darin enthaltenen Konflikte aufzuspüren. Mit "sie" sind hier die guineischen Filmemacher und das Publikum gemeint, die von der ersten Katalogisierung des Materials in Bissau über die Digitalisierung in Berlin bis hin zur Teilnahme an zahlreichen Vorführungen und Diskussionen an Dutzenden von Orten in den letzten vier Jahren eine Allianz bildeten. Luta ca caba inda hat sich als eine irrelevant-respektlose Kraft gezeigt, die sagt: Ich bin nicht von gestern.

César und die guineischen Filmemacher*innen wollen die Bilder der Bevölkerung zurückgeben, der sie gehören und an die sie gerichtet sind, und zwar in einem bescheidenen Prozess der Wiederherstellung der Bilder und ihrer Archivierung. Anstelle von kultureller Aneignung oder Vermarktung geht es ihnen um die Wiederbelebung der Archive, um den Aufbau eine Kine-Verwandtschaft, wie sie der guineische Revolutionär Amílcar Cabral im Sinne hatte, als er die Filme in Auftrag gab. Archive Talks lädt die HfG-Community ein, Filipa César willkommen zu heißen und darüber zu diskutieren, wie wir von der Vergangenheit lernen und verlernen können.

ARCHIVE TALKS V: Momente der Dringlichkeit und des Überschwangs

Özge Çelikaslan

26.11.2024

18:00

Lichtbrücke

Archive werden nicht immer mit staatlichen Mitteln und institutioneller Politik aufgebaut. Sie können auch aus Bewegungen oder aus der Initiative von Einzelpersonen hervorgehen. Der fragile und oftmals nomadische Zustand dieser Archive wirft viele Fragen auf, die in Momenten der Dringlichkeit und des Überschwangs behandelt werden müssen. Können ein autonomer Akt der Archivierung oder die Übernahme der Archive als Gemeingut eine Antwort auf diesen Moment sein?

An diesem Abend haben wir Dr. Özge Çelikaslan mit ihrem neu erschienenen Buch „Archiving the Commons: Looking Through the Lens of bak.ma“ (dpr-barcelona, 2024) zu Gast, die ihre gleichnamige Dissertation an der HfG Karlsruhe begonnen und an der HBK Braunschweig abgeschlossen hat. Im Mittelpunkt des Vortrags steht ihre intensive Feldforschung zu bak.ma, einem webbasierten nomadischen Videoarchiv, das in der Türkei nach den berühmten Gezi-Protesten von 2013 initiiert wurde.

„Geschichten von Archiven sind immer Geschichten von Phantomen, vom Tod, vom Verschwinden oder von der Auslöschung von etwas, von der Bewahrung dessen, was übrig bleibt, und seinem möglichen Wiederauftauchen – von den einen gefürchtet, von den anderen ersehnt“, schreibt Thomas Keenan in seinem Vorwort zu diesem Buch.

ARCHIVE TALKS VI: E-flux Index: Archiving the Present and Indexing the Arts

George MacBeth

12.02.2025 ab 17:30 Uhr

Lichtbrücke

Seit Ende der 1990er Jahre bestimmt das Internet zunehmend unseren Alltag und verändert unsere Kommunikation, die ohne Internet kaum noch zu denken ist. Der Eintritt von e-flux in die Kunstwelt geht auf diesen Moment des „coming online“ in den späten 1990er Jahren zurück, zunächst als Plattform für die Verbreitung von Pressemitteilungen einer kuratierten Liste von Institutionen, Museen und Galerien, später als eigener Verlag - mit e-flux Journal (gegründet 2004) und e-flux Books.

Die kuratorischen und publizistischen Aktivitäten von e-flux.com haben sich seither in unzählige Richtungen verzweigt, vermitteln Diskussionen sowohl on- als auch offline und helfen, kritische Trends in Kunst und Theorie zu verfolgen und sogar zu etablieren. Inzwischen gibt es sechs regelmäßig erscheinende Publikationsreihen: e-flux journal, e-flux Architecture, e-flux Notes, e-flux Film Notes, e-flux Criticism und e-flux Education.

Beim digitalen Publizieren in diesem Umfang stellt sich die Frage, wie mit einer solchen Masse an Informationen umzugehen ist. Wie kann man die Publikationen strukturieren und dabei Parallelen zwischen den aktuellen Diskussionen in den Bereichen Kunstkritik, Architektur und Design sowie Philosophie aufzeigen?

e-flux Index ist ein Versuch, diese Frage zu beantworten. Beim Index handelt sich um eine neue vierteljährlich erscheinende Printpublikation mit dem Auftrag, die chaotischen Ströme der gegenwärtigen Diskurse zu entwirren. In jeder Ausgabe werden in Auftrag gegebene Essays, Rezensionen und Artikel aus den fünf verschiedenen e-flux-Rubriken unter neuen Fragestellungen kombiniert. Die gedruckte Ausgabe des Index erscheint nun in ihrer fünften Ausgabe und ist in ausgewählten Kunst- und Designbuchhandlungen sowie in Museen in Kanada, Ostasien, Europa, Nordamerika und dem Vereinigten Königreich erhältlich.

In dieser Veranstaltung wird der Herausgeber des e-flux Index, George MacBeth (HfG), die redaktionelle und archivarische Logik hinter diesem neuen Publikationsprojekt darstellen und aufzeigen, wie es sich in einen breiteren Kontext archivarischer Aktivitäten im Kunstbereich einfügt.

- Die Reihe Archive Talks widmet sich der Diskussion und Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses von, über, mit und durch Archive(n) aus einer transdisziplinären Perspektive. Als Open Resource Center möchten wir zur Entwicklung von künstlerischen Forschungsmethoden in Bezug auf archivarische Studien und Praktiken an der HfG beitragen. Parallel zur Arbeit der studentischen Hilfskräfte, die bereits begonnen haben, die Diplom- und Projektsammlungen ihrer jeweiligen Disziplinen unter der Koordination des ORC zu digitalisieren und zu katalogisieren, wird jede Folge der Serie auf einen bestimmten Aspekt der Archivarbeit fokussieren.

- Beschreibung (en)

- Archive Talks is a series dedicated to discussing, unlearning and envisioning common understanding on, about, with and through archives from a transdisciplinary perspective. As Open Resource Center we aim to contribute to the development of artistic research methodologies in relation to archival studies and practices at HfG. Running parallel to the work of the student assistants who already started to digitize and catalog the diploma and project collections of their corresponding departments under ORC coordination, every session will focus on a particular aspect of archival work.

ARCHIVE TALKS I: THE CHALLENGE OF SCALE

Oliver-Selim Boualam, Barbara Zoé Kiolbassa and Michael Gärtner

ORC kicks off Archive Talks with Oliver-Selim Boualam, Barbara Zoé Kiolbassa and Michael Gärtner who worked together on the documentation of documenta fifteen, one of the biggest art events of the world, offering a 100-day art events and installations program taking place in many different locations throughout the city and including many live and time-based formats. The question is simple but complex: how to deal with such a scale? Barbara, Michael and Oliver will give insight into their working methods and experiences and discuss various strategies for documenting such an extremely diverse and extensive art program.

ARCHIVE TALKS II: Making: Strategies of Self-Archiving

Moritz Nebenführ

Presented by the HfG Open Resource Center, the Archive Talks series is dedicated to discussing, unlearning and envisioning common understanding on, about, with and through archives from a transdisciplinary perspective. We continue the series on June 29 with guest Moritz Nebenführ, who will talk about artistic strategies of self-archiving.

Drawing on his master thesis and several years of research and curatorial work on the Belgian artist and art educator Jef Geys (1934-2018), HfG alumnus Moritz Nebenführ will discuss Geys' strategies of self-archiving and present close readings of selected issues of the Kempens Informatieblad, a newspaper the artist self-published beginning in 1971 as an alternative to conventional catalogue formats.

ARCHIVE TALKS III: Performing & Archiving

Marie Helen Perreira & Carlos Maria Romero aka Atabey

Documenting and archiving performance practices is a challenge since the essence of these disciplines is based on a particular temporality and the uniqueness of the experience itself. Documenting and archiving performance enters in conflict with the very nature of this practice. The happening of the performance and its unrepeatable nature oppose the fixed identity of the archival record or document.

The conversation will focus on the ambivalent relationship between performance and its documentation and archiving. The transitory event of performance resists its documentary identification and yet is attracted by the archive's promise to preserve the memory of the transitory and transport it into the future.

In its third edition on the occasion of HfG’s summer exhibition “Rundgang 2023”, Archive Talks is dedicated to reflecting the state and nature of archives with regard to performance practices. Coming from engaged and situated backgrounds, where archiving occurs in complex fragilities, Marie Helen Perreira & Carlos Maria Romero aka Atabey will present their approach to dealing with archival challenges around performance practices.

ARCHIVE TALKS IV: A Grin Without Marker

Filipa César

Welcoming her professorship of Time Based Media and Performance at HfG’s Media Art department, Archive Talks IV hosts Filipa César, focusing on her decade long artistic research and practice on the post-colonial film archives at Guinea-Bissau.

Luta ca caba inda is a Creole expression which means “The struggle is not over yet”. It is also the title of an unfinished film in a Guinean film archive, thus cursing the accomplishment of the film, of the struggle for decolonisation, and eventually of their project, too. They appropriated the title and its curse for a series of screenings and dialogues aiming at channelling the contents of the fragmentary corpus and welcoming its conflicts. “They” here means the Guinean filmmakers and the crowd that built an alliance from the first cataloguing of the materials in Bissau, through the digitisation in Berlin, up to the participation in multiple screenings and discussions in dozens of locations during the past four years. Luta ca caba inda has shown itself as an irrelevant irreverent force that claims: I am not from yesterday.

In a humble process of restitution of the images and their archiving, César and the Guinean filmmakers aim to give the images back to their people. Instead of cultural appropriation or commodification through the art market, they are dedicated to the revitalization of the archives in order to build cine-kinship, as Guinean revolutionary Amílcar Cabral had in prospect when he commissioned these films. Archive Talks invites the HfG community to welcome Filipa Cesar and to discuss together how to learn and unlearn from the past.

ARCHIVE TALKS V: Moments of Urgency and Euphory

Özge Çelikaslan

Archives are not always established with state funding and institutional policy. They can also emerge from movements or from the initiative of individuals. The fragile and often nomadic state of these archives raises many questions that need to be addressed in moments of urgency and euphory. Can an autonomous act of archiving or the adoption of the archives as commons be an answer to this moment?

On this evening we have Dr. Özge Çelikaslan as our guest with her newly published book "Archiving the Commons: Looking Through the Lens of bak.ma" (dpr-barcelona, 2024), who began her dissertation of the same title at the HfG Karlsruhe and completed it at the HBK Braunschweig. The lecture will focus on her intensive field research on bak.ma, a web-based nomadic video archive that was initiated in Turkey after the famous Gezi protests of 2013.

“Stories of archives are always stories of phantoms, of the death or disappearances or erasure of something, the preservation of what remains, and its possible reappearance—feared by some, desired by others,” writes Thomas Keenan in his foreword to the book.

ARCHIVE TALKS VI: E-flux Index: Archiving the Present and Indexing the Arts

George MacBeth

Since the late 1990s, the Internet has increasingly dominated our everyday lives and restructured how we communicate with one another. Today it’s almost impossible to think without it. The entrance of e-flux to the art world also dates back to this moment of “coming online” in the late 1990s, first as a platform for distributing press releases from a curated list of institutions, museums, and galleries, and later as a publisher in its own right—through the e-flux Journal (established in 2004) and e-flux Books.

The curatorial and publishing activities of e-flux.com have since branched out in innumerable directions, mediating discussions both on- and offline and helping to track and even establish critical trends in art and theory. It now has 6 regular commissioned publishing strands: e-flux journal, e-flux Architecture, e-flux Notes, e-flux Film Notes, e-flux Criticism, and e-flux Education.

One question raised by digital publishing at this sheer volume is how to deal with such a mass of information? How to structure it and help draw out parallels across current discussants in art criticism, architecture and design, and philosophy?

The e-flux Index is one attempt at answering these questions. It is a new quarterly print publication that sets itself the task of untangling the mess of the contemporary. Now in its fifth issue, Each issue of the Index recombines commissioned essays, reviews, and articles drawn from the five separate e-flux sections to draw out new strains of inquiry. The printed edition of the Index is available in select art and design bookstores, as well as museums, throughout Canada, East Asia, Europe, North America, and the United Kingdom.

In this event the editor of the e-flux Index, George MacBeth (HfG), will share the editorial and archival logic behind this new publishing venture, and how it fits into a broader constellation of archival activities in the arts.

- Archive Talks is a series dedicated to discussing, unlearning and envisioning common understanding on, about, with and through archives from a transdisciplinary perspective. As Open Resource Center we aim to contribute to the development of artistic research methodologies in relation to archival studies and practices at HfG. Running parallel to the work of the student assistants who already started to digitize and catalog the diploma and project collections of their corresponding departments under ORC coordination, every session will focus on a particular aspect of archival work.

- Ort: Institution

- Titel

- Archive Talks

- Importiert am

- 17.04.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 1 1

Roll a boulder

- Titel

- Roll a boulder

- Titel (en)

- Roll a boulder

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

Die lebendigen animierten Skateboard-Spuren vermitteln Spannung und surreale visuelle Ausdrücke. Die Anstrengung des Skateboardens entspricht dem endlosen Rollen des Felsens und regt zur Reflexion über die Bedeutung des Lebens an. Zuschauer reflektieren in dieser Umgebung kontinuierlich über die Vergänglichkeit des Lebens und die Bedeutung von Anstrengung, was die widersprüchlichen Gefühle der Menschheit gegenüber dem Dasein widerspiegelt. Diese Szene ist nicht nur eine visuelle Freude, sondern dient auch als spirituelle Erleuchtung und Reflexion.

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

- Beschreibung (en)

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

The vibrant animated skateboard tracks convey tension and surreal visual expressions. The effort of skateboarding parallels the endless rolling of the boulder, prompting contemplation on the meaning of life. Spectators continually ponder the transience of life and the significance of effort in this setting, reflecting humanity's contradictory feelings towards existence. This scene is not just a visual delight but also serves as a spiritual enlightenment and reflection.

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.01.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- 8m x 5m

- Dauer

- 1 Tag

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Titel

- Roll a boulder

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.04.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 12

SCHWARM 1

- Titel

- SCHWARM 1

- Titel (en)

- SCHWARM 1

- Autor/in

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 2023

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- SCHWARM 1

- Importiert am

- 08.03.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 2

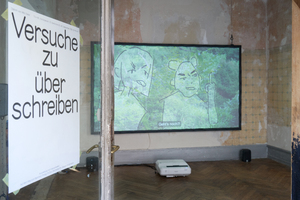

Versuche zu überschreiben

- Titel

- Versuche zu überschreiben

- Titel (en)

- Attempts to rewrite

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Exhibition with three video works: On the way to the station, Prologue: In the zoo, Germania Girl - Concert in the castle!

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Obszön, nerdy und aus Japan: Anime im Fernsehen zu schauen galt in vielen Haushalten in Deutschland als verrufen. Diese Rezeption von Anime entspricht zugleich den exotisierenden Stereotypen, die der (vorgeblich gesittete) Westen auf Japan projiziert. In ihrer Diplomarbeit nutzt Miki Feller Anime als Medium, um über anti-asiatischen Rassismus zu sprechen. Entstanden sind drei Videoarbeiten, die sie in ihrer Ausstellung „Versuche zu überschreiben“ gezeigt hat. Jedes Video erzählt eine eigene Geschichte, die in Karlsruhe spielt, unter anderem am Bahnhof, am Zoo und am Schloss. Es sind Versuche, eine vorherrschend weiße Umgebung zu beschreiben, sich dazu zu positionieren und davon zu distanzieren.

Die Videos wurden in Zusammenarbeit mit folgenden Personen realisiert und ausgestellt: „Versuche zu überschreiben“ mit Max Mandery (Dramaturgische Beratung), Bruno Jacoby (Grafik), Leia Walz (Ausstellungsgestaltung), Jaya Demmer (Textil), Johannes Thimm und Lina Determann (Rampe) / „Auf dem Weg zum Bahnhof“ mit Bruno Jacoby (Grafik) / „Prolog: Im Zoo“ mit Sophia Stadler (Storyboard, Schnitt & Fotos) / „Germania Girl – Konzert im Schloss!“ mit Max Mandery (Dramaturgische Beratung), Bruno Jacoby (Grafik), Yun-Wen Liu (Fotos & Farbkorrektur), Vanessa Bosch (Musik), Ricarda Fischer (Musik & Sounddesign), Meret Bhend und Paulina Mimberg (Farbkorrektur), Luise Peschko (Dialog Editing) sowie Nele Faust, Alejandra Janus, Melanie Berner, Rita Andrulyte, Nini Lü, Jörg Stegmann, Laura Haak und Josefine Scheu (Stimmen).

- Obszön, nerdy und aus Japan: Anime im Fernsehen zu schauen galt in vielen Haushalten in Deutschland als verrufen. Diese Rezeption von Anime entspricht zugleich den exotisierenden Stereotypen, die der (vorgeblich gesittete) Westen auf Japan projiziert. In ihrer Diplomarbeit nutzt Miki Feller Anime als Medium, um über anti-asiatischen Rassismus zu sprechen. Entstanden sind drei Videoarbeiten, die sie in ihrer Ausstellung „Versuche zu überschreiben“ gezeigt hat. Jedes Video erzählt eine eigene Geschichte, die in Karlsruhe spielt, unter anderem am Bahnhof, am Zoo und am Schloss. Es sind Versuche, eine vorherrschend weiße Umgebung zu beschreiben, sich dazu zu positionieren und davon zu distanzieren.

- Beschreibung (en)

- Obscene, nerdy, and from Japan: In many German households, it was forbidden to watch anime on television. This perception of anime mirrors the exoticizing stereotypes projected onto Japan by the (allegedly civilized) West. In her diploma project, Miki Feller addresses anti-Asian racism in Germany by using anime as the medium. She created three video works and showcased them in the exhibition “Versuche zu überschreiben.” Each video tells a story set in Karlsruhe, for example, at the train station, the zoo, and the castle. These videos serve as attempts to describe a predominantly white environment, to position oneself in relation to it, and to distance oneself from it.

The videos were created and presented in collaboration with the following people: "Versuche zu überschreiben" with Max Mandery (dramaturgical consultation), Bruno Jacoby (graphics), Leia Walz (exhibition design), Jaya Demmer (textile), Johannes Thimm and Lina Determann (ramp) / "Auf dem Weg zum Bahnhof" with Bruno Jacoby (graphics) / "Prolog: Im Zoo" with Sophia Stadler (storyboard, editing & photos) / "Germania Girl - Konzert im Schloss!" with Max Mandery (dramaturgical consultation), Bruno Jacoby (graphics), Yun-Wen Liu (photos & color grading), Vanessa Bosch (music), Ricarda Fischer (music & sound design), Meret Bhend and Paulina Mimberg (color grading), Luise Peschko (dialog editing) as well as Nele Faust, Alejandra Janus, Melanie Berner, Rita Andrulyte, Nini Lü, Jörg Stegmann, Laura Haak, and Josefine Scheu (voice acting).

- Obscene, nerdy, and from Japan: In many German households, it was forbidden to watch anime on television. This perception of anime mirrors the exoticizing stereotypes projected onto Japan by the (allegedly civilized) West. In her diploma project, Miki Feller addresses anti-Asian racism in Germany by using anime as the medium. She created three video works and showcased them in the exhibition “Versuche zu überschreiben.” Each video tells a story set in Karlsruhe, for example, at the train station, the zoo, and the castle. These videos serve as attempts to describe a predominantly white environment, to position oneself in relation to it, and to distance oneself from it.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.09.2023 - 24.09.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Versuche zu überschreiben

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 04.03.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 9

About Fighting the Fear (of the World)

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Titel (en)

- About Fighting the Fear (of the World)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Über das Bekämpfen der Angst (vor der Welt)" ist eine spekulative Videoarbeit, die ein Spektrum von Phänomenen rund um Karten, Angst, Krieg, Reisen und den Körper abdeckt, wobei der Schwerpunkt auf der Praxis der Kartierung als Instrument zur Unterdrückung und Kontrolle von Land und Menschen liegt. Das Video versucht, einen Rahmen für das Thema zu schaffen, indem es viele verschiedene Geschichten zu einem Cluster zusammenführt, der vielleicht nicht repräsentativ ist, aber einige Teile des Themas beleuchtet. Ästhetisch und strukturell ist das Video von Rollenspielen, der Pre-Vis-Technik (die in Filmproduktionen verwendet wird) und Found Footage inspiriert. Das Szenario ist in einer fernen Zukunft angesiedelt, in der Klimawandel und Massenaussterben längst ihre Auswirkungen gezeigt haben und die Bestien, die vor der großen Kolonisierung über das Unbekannte wachten, zurückgekehrt sind. In der Rolle der Hauptfigur sucht der Zuschauer, angeleitet von einem Erzähler, nach Überresten der alten Welt, um zu verstehen, warum alles kartiert werden musste.

- Beschreibung (en)

- "About Fighting the Fear (of the World)" is a speculative video work that covers a spectrum of phenomena around maps, fear, war, traveling, and the body, with a focus on the practice of mapping as a tool to oppress and control land and people. The video attempts to frame the issue by bringing together many different stories to create a cluster that may not be representative but illuminates some parts of the issue. Aesthetically and structurally, the video is inspired by role-playing games, pre-vis technique (used in film productions), and found footage. The scenario is set in a distant future in which climate change and mass extinction have long since had an impact and beasts that used to watch over the unknown before the big colonization have returned. As the main character, the viewer searches for remnants of the old world, guided by a narrator, in order to understand why everything had to be mapped.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- MP4

- Abmessungen

- 2500 x 1080 px

- Dauer

- 26 min

- Ort: Institution

- Ort

- Werkschau und Diplominstallation in Raum 222, Video-Screening im Kino im Blauen Salon

- Stadt

- Land

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.02.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 3 3

A staged performance at a place no longer quiet

- Titel

- A staged performance at a place no longer quiet

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In "a staged performance at a place no longer quiet" werden fünf klischeehafte Figuren durch Animation zum Leben erweckt und durch Requisiten in der physischen Welt mit Körpern ausgestattet. Anstatt eine Handlung zu entwickeln, bleiben sie in ihren Monologen stecken und reflektieren über ihre zugewiesenen Rollen. Die Figuren warten auf den Moment, in dem die Geschichte beginnen soll. Da das Stück jedoch nie beginnt und die klassische Struktur einer Aufführung auseinanderfällt, können die Figuren nicht in einen Dialog miteinander treten, sondern nur für sich selbst sprechen. Jeder verkörpert individuell seine Rolle und die vielen Geschichten, die mit ihm erzählt wurden. In den Rissen zwischen den Fragmenten, aus denen sie bestehen, geben alle fünf Figuren einen Einblick, wie wir Geschichten konstruieren und Zeichnungen zum Leben erwecken.

- Beschreibung (en)

- In "a staged performance at a place no longer quiet", five cliché characters are brought to life through animation and given bodies through props in the physical world. Instead of developing a plot, they remain stuck in their monologues and reflect on their assigned roles. The characters wait for the moment of a story to begin. However, as the play never begins and the classical structure of a performance falls apart, the characters cannot enter into a dialogue with each other, but only speak for themselves. Each one embodies their role individually and the many stories that have been told with them. In the cracks between the fragments of which they are made, all five characters provide an insight into how we construct stories and bring drawings to life.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 06.12.2023

- Titel

- A staged performance at a place no longer quiet

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.02.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 3 2

Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Untertitel

- George Maciunas und die Kultur der „curiositas”

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Möglicherweise erscheinen die intermediären Kunstformen der 60er-jahre als zu komplex, ihre Manifestationen zu sehr als Teil einer noch lebenden Kunstgeschichte, vielleicht hindert auch die noch nicht abgeschlossene Bewältigung der postmodernen Wende in Philosophie, Kunst und Literatur an einer generalüberholten wissenschaftlichen Annäherung an diesen Themenbereich, der sich von der fließenden, aus Künstlerkommentaren über Kritiken in methodischen Darstellungen hervorgegangenen bisherigen Versuchen einer vorläufigen Einordnung des Phänomens Fluxus abzugrenzen hätte."

- Beschreibung (en)

- “It is possible that the intermediary art forms of the 1960s appear too complex, their manifestations too much a part of a still living art history; perhaps the fact that the postmodern turn in philosophy, art and literature has not yet been completed also prevents a generally overhauled academic approach to this subject area, which would have to distinguish itself from the fluid attempts at a provisional classification of the phenomenon of Fluxus that have emerged from artists' commentaries on critiques in methodical presentations.”

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.03.1999

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1999 01

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 3

DNS #69

- Titel

- DNS #69

- Untertitel

- Fischer Fritz

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Frische Fische kann Fischer Fritz nicht mehr fischen. Nicht erst seit seinem Schlaganfall. Sein Sohn Franz ist kein Fischer geworden, sondern Frisör in der Großstadt. Um den Vater zu versorgen hat er eine ausländische Pflegekraft engagiert. Ein Sprechtheater nennt die Autorin Raphaela Bardutzky ihr Stück, das bei den Autor*innentheatertage 2022 am Deutschen Theater in Berlin ausgezeichnet wurde. Sprachlich virtuos, tragisch-komisch und spielerisch leicht erzählt sie von Heimat und Fremde, Sehnsucht und Einsamkeit, Stadt und Land, Alter und Jugend. Im Anschluss findet ein Gespräch mit der Autorin Raphaela Bardutzky statt.

- Beschreibung (en)

- Fisherman Fritz can no longer catch fresh fish. Not just since his stroke. His son Franz has not become a fisherman, but a hairdresser in the big city. He has hired a foreign carer to look after his father. Author Raphaela Bardutzky calls her play, which won an award at the Autor*innentheatertage 2022 at the Deutsches Theater in Berlin, spoken theater. With virtuoso language, tragic-comic and playful lightness, it tells of home and foreignness, longing and loneliness, city and country, age and youth. This will be followed by a discussion with the author Raphaela Bardutzky.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.02.2023

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- DNS #69

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 20.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 10

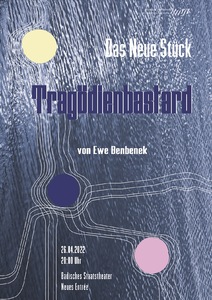

DNS #68

- Titel

- DNS #68

- Untertitel

- Tragödienbastard

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Es ist ein Akt der Emanzipation. Das mit dem Mühlheimer Dramatikerpreis gekrönte Stück erzählt in einem rhythmisch tobenden Redestrom davon, wie sich die Tochter polnischer Einwanderer und ihre „chosen sisters“ von der Last des Migrationsnarrativs befreien und zu dem werden, was sie eigentlich immer waren: Göttinnen.

Das Stück “Tragödienbastard” von Ewe Benbenek wurde im Wintersemester 2021/2022 im Rahmen des Seminars ‘Das neue Stück’ von Studierenden technisch und künstlerisch erarbeitet und in eine knapp zweistündige szenische Lesung umgesetzt. Das Projekt wurde von Constanze Fischbeck, Anna Haas und Eivind Haugland betreut sowie von Sandra Blatterer, welche in einem einwöchigen Lichtworkshop spannende Impulse zur Erarbeitung des Licht- und Bühnenkonzepts gab.

Im Anschluss an die szenische Lesung findet ein Nachgespräch mit der Autorin Ewe Benbenek und den Mitwirkenden statt.

- Es ist ein Akt der Emanzipation. Das mit dem Mühlheimer Dramatikerpreis gekrönte Stück erzählt in einem rhythmisch tobenden Redestrom davon, wie sich die Tochter polnischer Einwanderer und ihre „chosen sisters“ von der Last des Migrationsnarrativs befreien und zu dem werden, was sie eigentlich immer waren: Göttinnen.

- Beschreibung (en)

- It is an act of emancipation. The play, which was awarded the Mühlheim Dramatist Prize, tells the story of how the daughter of Polish immigrants and her "chosen sisters" free themselves from the burden of the migration narrative in a rhythmically raging stream of speech and become what they actually always were: Goddesses.

The play "Tragödienbastard" by Ewe Benbenek was technically and artistically developed by students in the winter semester 2021/2022 as part of the seminar 'Das neue Stück' and transformed into a staged reading lasting almost two hours. The project was supervised by Constanze Fischbeck, Anna Haas and Eivind Haugland as well as Sandra Blatterer, who gave exciting impulses for the development of the lighting and stage concept in a one-week lighting workshop.

The staged reading will be followed by a discussion with the author Ewe Benbenek and the participants.

- It is an act of emancipation. The play, which was awarded the Mühlheim Dramatist Prize, tells the story of how the daughter of Polish immigrants and her "chosen sisters" free themselves from the burden of the migration narrative in a rhythmically raging stream of speech and become what they actually always were: Goddesses.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 26.04.2022

- Mitwirkende

- Sprache

- Dauer

- 2 Stunden

- Ort: Institution

- Ort

- neues Entrée

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- DNS #68

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 20.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 9