ETWAS BLEIBT

Benachbarte Sets (19)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

19 Inhalte

- Seite 1 von 2

A man in the shape of...

- Titel

- A man in the shape of...

- Titel (en)

- A man in the shape of...

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „A man in the shape of...“ ist eine von Calvin Kudufia realisierte Ausstellung, die Februar 2024 im Rahmen seines Diploms stattfand. In der Ausstellung beschäftigt sich Kudufia mit der metaphorischen Praxis des Sammelns und Verdichtens: „gathering time and binding it“, wie es die dänische Dichterin Inger Christensen in ihrem Gedicht „Alphabet“ (1981) formuliert hat. Scheinbar unzusammenhängende ‚Dinge‘ werden im Gedicht zusammengetragen und durch die einfache Verwendung eines einzelnen Wortes, des "Existierens" in Zusammenhang gebracht und bedeutsam gemacht. Allein die Geste des Zusammentragen und Benennens verstärkt ihre symbolische Kraft.

Durch einen losen Kontaktpunkt in 2019 begann Kudufias Recherche an der Sepulkralkultur der fantasy coffins, einem traditionellen Kunsthandwerk der Ga-Ethnie in Ghana. Die individuell gestalteten Särge folgen einem mündlich überlieferten Bildindex und sind stellvertretende Gefäße für das ins Jenseits übertretende Leben. Die ‚fantasy coffins‘ verhüllen nicht nur den physischen Körper, ihre Hülle trägt konkrete Spuren der in ihnen gefassten Existenz.

Wie alle Gefäße schirmen die ‚fantasy coffins‘ ihren Inhalt vor den Blicken der Umgebung ab. Im selben Moment dienen sie als repräsentativer Körper des Verstorbenen. Die Suche nach dem richtig geformten Gefäß, sei es ein Weidenkorb für Früchte, ein Buch für Worte oder im Fall der ‚fantasy coffins‘ ein Fischernetz für Fischer, stellt die Suche nach Signifikanz des eigenen Lebens dar: eine treffende Metapher für die Odyssee des Lebens.

In seiner Arbeit „A man in the shape of...“ macht Kudufia sein väterliches Haus in Tema (Ghana) zum physischen Ausgangspunkt seiner Recherche. In Form einer trans-medialen Erzählung wird dessen Essenz eingefangen und greifbar gemacht. Poetische Artefakte und Beobachtungen aus dem Alltag in Ghana werden sorgfältig arrangiert und dienen als Verdinglichung von Zeit. Sie dienen als greifbare Säulen von Kudufias Zeit in Ghana.

„A man in the shape of...“ trägt der angeborenen Sehnsucht nach einer konkreten geografischen Verankerung Rechnung. Kudufia nutzt die gesamte Ausstellung als metaphorischen Fingerzeig auf einen Ort auf der Landkarte.

In Form einer Audioübertragung, einer speziellen Sitzposition auf der Nachbildung eines traditionellen Hockers, referentiellen Bautechniken und einer Dreikanal-Videoinstallation wird diese geografische Verankerung konkret vermittelt. Durch die Untersuchung der Rolle von Ritualen bei der Gestaltung unseres Zugehörigkeitsgefühls, inspiriert durch die philosophischen Überlegungen von Byung Chul Han, bietet die Ausstellung ein Fenster zu einer Kultur, die gleichzeitig vertraut und fremd ist.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine Videoinstallation, die in sieben Abschnitte unterteilt ist. Die Aufteilung bezieht sich auf die Tradition der „one-week observation“ und beschreibt jeweils eine Facette von Kudufias persönlicher Reise. Das Video wird begleitet von einem Musikstück der ghanaischen Theatermacherin Edufa T. Sutherland, das mit der Unterstützung des Cellisten Ben Grocock gespielt und aufgenommen wurde. Das Video lässt Kudufias Erinnerungen, Fiktionen und Realitäten verschwimmen und vermischt dabei die Identitäten von Kudufia mit denen seines Vaters und Großvaters und lässt so ein komplexes Netz aus Zugehörigkeiten entstehen.

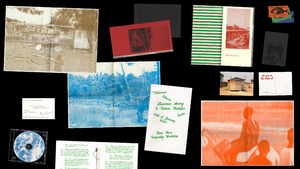

Eine Publikation, die integraler Bestandteil der Ausstellung ist, bedient sich der Form eines Gefäßes. Eine bedruckte Archivbox sammelt Kudufias Spuren auf seiner Suche nach den ‚fantasy coffins‘ und wird durch eine Hand voll ephemeraler Druckprodukte und Publikationen zum Dokumentationsapparat. Im Mittelpunkt der Archivbox steht ein Interview, zwischen Kudufia und dem Sargmacher Lawrence Anang in dessen Werkstatt in Teshie. Die einzige textliche Spur, die eine klare Verbindung zur Geschichte der Särge herstellt.

Das hölzerne Fundament einer nachgebauten Hütte dient als Sammelpunkt der Ausstellung und ermöglicht die Verbindung zwischen Druckerzeugnissen, Audio, Artefakten und den Betrachtenden. Die Kombination aus gesammeltem haptischen Material und audiovisuellen Arbeiten setzt sich zu einer transmedialen Collage zusammen, in der Kudufia die Geschichte seiner Verwurzelung auf intime Weise erzählt.

- „A man in the shape of...“ ist eine von Calvin Kudufia realisierte Ausstellung, die Februar 2024 im Rahmen seines Diploms stattfand. In der Ausstellung beschäftigt sich Kudufia mit der metaphorischen Praxis des Sammelns und Verdichtens: „gathering time and binding it“, wie es die dänische Dichterin Inger Christensen in ihrem Gedicht „Alphabet“ (1981) formuliert hat. Scheinbar unzusammenhängende ‚Dinge‘ werden im Gedicht zusammengetragen und durch die einfache Verwendung eines einzelnen Wortes, des "Existierens" in Zusammenhang gebracht und bedeutsam gemacht. Allein die Geste des Zusammentragen und Benennens verstärkt ihre symbolische Kraft.

- Beschreibung (en)

- "A man in the shape of..." is an exhibition realised by Calvin Kudufia, which took place in February 2024 as part of his diploma. In the exhibition, Kudufia deals with the metaphorical practice of "gathering time and binding it", as formulated by the Danish poet Inger Christensen. Through a trans-medial narration, the exhibition aims to capture the essence of his father's home in Tema (Ghana) and to make it tangible by carefully compiling poetic artefacts from the observed everyday life in Ghana.

Kudufia's research began with the so-called fantasy coffins, a traditional handicraft practiced by the Ga people of Ghana. The individually designed coffins follow an oral figurative index and are emblematic vessels for life passing into the afterlife. Not only do they conceal the physical body, but their shell bears imprints of the existence that preceded death. To give an example, the vessel of a fisherman might take the form of a boat or fishing net.

Similar to all vessels, they shield their content from its surroundings, simultaneously serving as a representation of the deceased to the eyes of the outside world. The search for the right-shaped vessel, be it a wicker basket for fruit or a book for words, mirrors the journey to discover one's own significance, as displayed figuratively by the fantasy coffins - an apt metaphor for the odyssey of life.

"A man in the shape of..." takes into account the innate longing for a concrete geographical rooting and uses the entirety of the exhibition as a metaphorical finger pointing to a place on the map. This geographical pinning is conveyed in the form of an audio transmission, a special seating position on a replica of a traditional stool, referential construction techniques and a three-channel video installation. By examining the role of rituals in shaping our sense of belonging, inspired by the philosophical reflections of Byung Chul Han, the exhibition offers a window into a culture that is both familiar and foreign at the same time.

At the heart of the exhibition is a video installation divided into seven segments referring to the tradition of the one-week observation, each describing a facet of Kudufia's personal journey. The video installation is accompanied by a musical piece composed by Edufa T. Sutherland, played and recorded with the assistance of cellist Ben Grocock. It blurs the boundaries between memory, fiction, and reality, inviting the viewer to reflect on the complexity of cultural identity and belonging.

The publication, an integral part of the exhibition, also takes the form of a vessel. Borrowing the shape of a printed archive box it collects Kudufia's traces on his search for the fantasy coffins and is conveyed through his graphic expression. At its center is an interview he conducted with coffin maker Lawrence Anang in his workshop in Teshie, the sole textual trace of the coffins' history.

In order to bring all of the pieces together, a wooden fundament of a hut serves as the gathering point of the exhibition, enabling the connection between printed matter, audio, artefacts, and the viewers.

The collected haptic material combined with the audiovisual pieces results in a trans-medial collage in which Kudufia intimately tells the story of his rooting.

- "A man in the shape of..." is an exhibition realised by Calvin Kudufia, which took place in February 2024 as part of his diploma. In the exhibition, Kudufia deals with the metaphorical practice of "gathering time and binding it", as formulated by the Danish poet Inger Christensen. Through a trans-medial narration, the exhibition aims to capture the essence of his father's home in Tema (Ghana) and to make it tangible by carefully compiling poetic artefacts from the observed everyday life in Ghana.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Dank an

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 04

- Stadt

- Land

- Titel

- A man in the shape of...

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 31.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 21

I Cried A Smile

- Titel

- I Cried A Smile

- Autor/in

- Beschreibung (de)

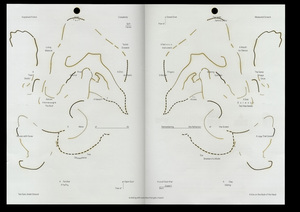

- Mit den Mitteln einer wissenschaftlichen Lecture erzählt „I Cried A Smile“ eine Geschichte über eine Person mit 2 Köpfen, Holz das zu Menschen wird, und die Erinnerung daran als Kind mit Neuropsychologie in Kontakt zu treten. Zwei übereinander hängende Projektionsflächen zeigen Zeichnungen, Animationen und gefundenes Bildmaterial während meine Stimme vom Band läuft und ich an einem Schreibtisch sitzend, mit dem Verfahren „Lip-Sync“ lautlos mitspreche. Das Publikum sitzt wie in einem anatomischen Theater in zwei Halbkreisen um mich herum.

- Beschreibung (en)

- Using the means of a scientific lecture, “I Cried A Smile” tells a story about a person with two heads, wood that becomes human, and the memory of coming into contact with neuropsychology as a child. Two projection screens hanging above me showcasing drawings, animations and found footage while my voice runs from the tape and I, sitting at a desk, speak along inaudibly using the “Lip-Sync” method. The audience sits around me like in an anatomical theater.

- Using the means of a scientific lecture, “I Cried A Smile” tells a story about a person with two heads, wood that becomes human, and the memory of coming into contact with neuropsychology as a child. Two projection screens hanging above me showcasing drawings, animations and found footage while my voice runs from the tape and I, sitting at a desk, speak along inaudibly using the “Lip-Sync” method. The audience sits around me like in an anatomical theater.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Technik/Verfahren/Formate

- 2 Channel Video

- Dauer

- 8 Minuten

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- I Cried A Smile

- Importiert am

- 30.09.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 5

G.O.T.T.A.L.I.S.T.E.N.

- Titel

- G.O.T.T.A.L.I.S.T.E.N.

- Autor/in

- Beschreibung (de)

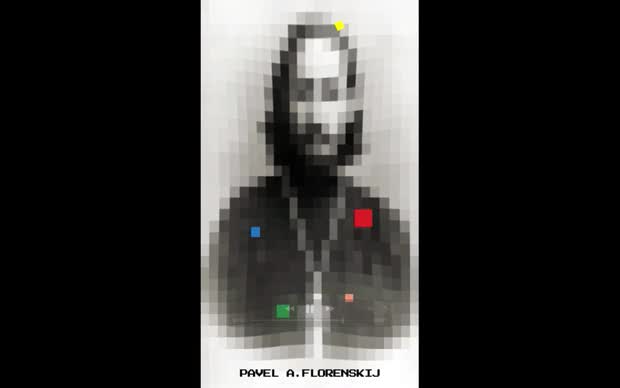

- "GOTTALISTEN", kurz für „Grab One Terrene Thought And Let It Slide To Eternal Nothingness”, beschäftigt sich mit der Zeit der Oktoberrevolution in Russland im Jahr 1917. Die Klebeband-Leinwände nehmen Bezug auf den Künstler Kasimir Malewitsch, der während dieser Epoche in Russland lebte. Zudem setzt Claus sich mit dem russischen Religionsphilosoph, Priester, Mathematiker und Kunstwissenschaftler Pavel Florenskij auseinander.

- Beschreibung (en)

- "GOTTALISTEN", short for "Grab One Terrene Thought And Let It Slide To Eternal Nothingness", deals with the time of the October Revolution in Russia in 1917. The tape canvases refer to the artist Kasimir Malewitsch, who lived in Russia during this era. Claus also deals with the Russian religious philosopher, priest, mathematician and art historian Pavel Florenskij.

- Kategorie

- Schlagworte

- Titel

- G.O.T.T.A.L.I.S.T.E.N.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 08.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 1 27

IN BEARBEITUNG – Alpine Landschaften

- Titel

- IN BEARBEITUNG – Alpine Landschaften

- Autor/in

- Beschreibung (de)

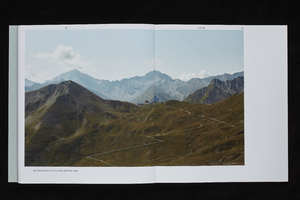

- In Bearbeitung -Alpine Landschaften basiert auf dem fotografischen Nachlass des Geologen, Gletscherforschers, Skisportlers und Sportfunktionärs Wilhelm Paulcke, der einige tausend Aufnahmen aus dem Alpenraum enthält. Sie zeigen geologische Formationen und Gletscher, Staudämme‚ Berghütten und Siedlungen und entstanden teils für geologische und glaziologische Studien, aber auch als Reisedokumentation während beruflicher und privater Aufenthalte Paulckes in den Bergen zwischen 1890 und 1940.

Die erneute Aufnahme einiger der Fotografien von den gleichen Standpunkten rund 100 Jahre später dokumentiert die Entwicklung, die die fotografierten Orte genommen haben. Die möglichst exakte Wiederholung minimiert den Einfluss der Variable des Raumes auf das Bild, der zeitliche Vergleich wird um so prägnanter. Die Berge in ihrer stoischen Permanenz bieten den menschengemachten Veränderungen der in sie eingebetteten Landschaft eine Kulisse, aus der sie fast über deutlich hervortreten.

Durch die erfasste Zeitspanne über 100 Jahre gibt In Bearbeitung -Alpine Landschaften einen Einblick in Prozesse, die den möglichen Erfahrungshorizont eines Menschen übersteigen. Zum Teil sind es Prozesse der Domestizierung des Natur- und Lebensraums der Alpen, die sich in der Anpassung der Landschaft an zivilisatorische Bedürfnisse zeigen und in der Anpassung der Infrastruktur an steigende Bevölkerungs-und Besucherzahlen. An anderer Stelle lässt sich auf Vorgänge schließen, die auf größere, globale Veränderungen verweisen wie der schleichende Rückzug von Gletschern und die mit immer größerem Aufwand betriebene künstliche Aufrechterhaltung von befahrbaren Schneeflächen für den Wintersport.

Ergänzende Fotografien konkretisieren gezeigte Veränderungen; sie verdeutlichen, was in den vergleichenden Bildpaaren oft nur erahnt werden kann: Ursachen,Ausprägungen und Auswirkungen der Veränderungen auf Landschaft und Mensch. Thematisiert wird auch die Art der Beziehung des Menschen zur Alpenlandschaft, die sich in seinem Habitus beim Nutzen der Berge offenbart.

In Bearbeitung -Alpine Landschaften erzählt von der Prozesshaftigkeit intensiv genutzter Landschaften. Sie sind nie fertig, im Gegenteil: Je stärker sie raffiniert werden, desto mehr ordern die schon erfolgten Eingriffe weitere Anpassungen ein. In diesem Sinn stehen die gezeigten Landschaften synonym für viele Landschaften weltweit. deren Veränderungsrate diejenige natürlicher landschaftlicher Veränderungsprozesse um ein Vielfaches übersteigt.

HERBERGEN 4

SIEDLUNGEN 20

ENERGIE UND INFRASTRUKTUR 40

PISTEN 68

GLETSCHER 106

- In Bearbeitung -Alpine Landschaften basiert auf dem fotografischen Nachlass des Geologen, Gletscherforschers, Skisportlers und Sportfunktionärs Wilhelm Paulcke, der einige tausend Aufnahmen aus dem Alpenraum enthält. Sie zeigen geologische Formationen und Gletscher, Staudämme‚ Berghütten und Siedlungen und entstanden teils für geologische und glaziologische Studien, aber auch als Reisedokumentation während beruflicher und privater Aufenthalte Paulckes in den Bergen zwischen 1890 und 1940.

- Typ des Projekts/Werks

- Sprache

- Titel

- IN BEARBEITUNG – Alpine Landschaften

- Semester

- Importiert am

- 04.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 71

Emin

- Titel

- Emin

- Titel (en)

- Emin

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ebru Inanc bewegte sich 10 Tage lang außerhalb touristischer Orte der Stadt Istanbul. In diesen zehn Tagen lernte sie nach eigener Aussage das „wahre Gesicht“ Istanbuls kennen. Aus dieser kleinen Reise ist eine Videocollage der Stadt entstanden, die einen sehr persönlichen Eindruck der momentanen Situation im Land gibt. Im Zentrum stehen dabei die Gedanken der Menschen, die Inanc interviewt – Der Taxifahrer, der sein Studium aus familiären Gründen frühzeitig beenden musste, der Ingenieur, der eigentlich aus einem kleinem Dorf kommt und durch ein Stipendium die Möglichkeit erlangt hat, zu studieren, die Frau, die mit dem Gedanken spielt, Istanbul zu verlassen, es aber nicht übers Herz bringt, der Kostümverleiher, der erst zur Ruhe kommt, wenn er Istanbul abends verlässt, aber trotzdem jeden Morgen in die Stadt zurückkehrt. Die Türkei befindet sich momentan in einer diffusen Situation. Niemand weiß genau, wie es zu dieser kommen konnte, wie es weitergeht, ob es weitergeht oder wann es weitergeht. Das ständige Hin und Her, das ständige Vor und Zurück spiegelt sich nicht nur in den Aussagen der Bewohner Istanbuls, sondern auch im Stadtbild. Der Stau, die Dichte und die Hektik der Stadt bringen die Menschen an ihre Grenzen und trotzdem können sie sich nicht vollkommen von ihr abwenden. Der Stillstand taucht als wiederkehrendes Element in der Arbeit Inancs häufig auf. Die Zukunft bleibt ungewiss.

- Beschreibung (en)

- Ebru Inanc traveled for ten days outside of the touristic places of the city of Istanbul. In her own words, she got to know the “true face” of the city, and from it, a video collage was created, revealing a very personal impression of the current situation of the country. It focusses on the thoughts of the people she interviews; the taxi driver who had to cut his studies short out of family reasons, the engineer who comes from a small village but had obtained a scholarship in order to be able to study, the woman who is toying with the idea of leaving Istanbul but cannot bring herself to do it, the person who rents costumes, who can only relax when he leaves the city but returns anyway every morning. Turkey finds itself currently in a foggy situation. Nobody knows exactly how it could have come to this, or if, when and how it should go on. The constant back and forth is mirrored not only in statements of the residents of Istanbul, but also in the image of the city. The build-ups, the density, and the frenzy of the city drives people to their limits and yet they cannot turn away from it. The standstill emerges as a recurring element of Inanc’s work. The future remains uncertain.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- WS 2016/17

- Sprache

- Titel

- Emin

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 20.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 8

Automatie

- Titel

- Automatie

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Automatie“ ist eine performative Installation, bestehend aus einem Drei-Kanal-Video, einem kinetischen Objekt und einer Performerin. Die gesamte Installation ist ein Loop, allerdings mit einem konkreten Anfang. Zu Beginn lässt die Performerin die ZuschauerInnen in den Raum hinein, der ca. 7-minütige Zyklus beginnt und wiederholt sich danach ständig.

Im Raum selbst steht ein Stuhl, der mit einer Apparatur verbunden ist, die ihn auf den Hinterbeinen vor und zurück kippeln lässt, bis er sich schließlich löst und auf allen vier Beinen zum Stillstand kommt.

Das Video wird auf drei Leinwänden abgespielt, die jeweils einen unterschiedlichen Blickwinkel auf das Geschehen zeigen. Zu sehen ist eine Apparatur, die sich um eine Kerze dreht, an deren beiden Enden der Docht freiliegt. Durch die Drehbewegung der Apparatur wird die Kerze an einer Seite angezündet und zeitgleich an der anderen gelöscht. Mit jedem Wechsel macht das Licht der Kerze eine Person sichtbar, bzw. verbirgt sie im Dunkeln. Die Stuhlapparatur und das one-take-video der Kerzenapparatur werden abwechselnd von der Performerin initiiert und beobachtet.

Beide Apparate verfolgen weder ein Ziel noch eine erkennbare Funktion, sind nicht produktiv im effizienten Sinne. Sie beschreiben vielmehr in sich geschlossene Prozesse, die aus sich selbst heraus enden und von der Performerin immer wieder aufs Neue in Gang gesetzt werden. Die Apparate und die Performerin sind ständig in Bewegung, doch keiner bewegt sich fort.

Die Spannung liegt in den Beziehungen, Übereinstimmungen und (scheinbaren) Aktionen und Reaktionen, die in diesem Raum stattfinden und entstehen.

Rana Karan schreibt über die Arbeit: „[Die Installation] Automatie produziert ein Gefühl der Vergänglichkeit, das sich als ein zentrales Motiv der Arbeit darstellt. In einer melancholischen Sehnsucht evoziert sie den Eindruck einer Erinnerung, die nicht mehr in einen gegenwärtigen Zustand zurück zu bringen ist. [...] Dieses Bild der Melancholie [eröffnet], ganz im Sinne der dichterischen Bilder Bachelards, einen Zugang zu den Bildern der Vergangenheit und verknüpft sie mit den eigenen Bildern: ‚[D]urch den Aufklang eines Bildes werden Echos in der fernen Vergangenheit geweckt, und es ist kaum abzusehen, bis zu welcher Tiefe diese Echos hinabreichen, ehe sie verhallen. In seiner Neuheit, in seiner Aktivität, besitzt das dichterische Bild ein eigenes Wesen, eine eigene Dynamik.’ (Bachelard, Gaston: Poetik des Raumes) Automatie ermöglicht den BetrachterInnen eine eigene, träumerische Dynamik zu entwickeln und bietet einen subjektiven Schutzraum der Deutungsmöglichkeiten. [...] Die BetrachterInnen selbst können diesen Ort zu jeder Zeit verlassen, doch er scheint nie zu verschwinden oder zu erstarren – er bildet einen Ort der Verbindlichkeit.“

- „Automatie“ ist eine performative Installation, bestehend aus einem Drei-Kanal-Video, einem kinetischen Objekt und einer Performerin. Die gesamte Installation ist ein Loop, allerdings mit einem konkreten Anfang. Zu Beginn lässt die Performerin die ZuschauerInnen in den Raum hinein, der ca. 7-minütige Zyklus beginnt und wiederholt sich danach ständig.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- SS 2017

- Internetlinks

- Titel

- Automatie

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 04.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 4