A man in the shape of...

Benachbarte Sets (58)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

58 Inhalte

- Seite 1 von 5

Visitors

- Titel

- Visitors

- Autor/in

- Beschreibung (en)

- “Visitors” takes as its focus the works of international students from HfG Karlsruhe. The exhibition aims to shed light on the different geographical, political and economic backgrounds that come together in our institution. Two main resources for our work will be HfG's archiving platform Madek and its analogue exhibition interface Portal that the HfG Open Resource Center has been developing.

How do people from abroad who study at the HfG shape the place? How do international students contribute to and challenge the HfG? We will work on preparing and realizing an exhibition based on diploma works of international students from previous generations.

For Visitors we have imagined an alternative geography or an alternative biography of HfG. It is designed around people who ‘visit’ and explore what that challenging gesture means.

- “Visitors” takes as its focus the works of international students from HfG Karlsruhe. The exhibition aims to shed light on the different geographical, political and economic backgrounds that come together in our institution. Two main resources for our work will be HfG's archiving platform Madek and its analogue exhibition interface Portal that the HfG Open Resource Center has been developing.

- Typ des Projekts/Werks

- Mitwirkende

- Sprache

- Titel

- Visitors

- Importiert am

- 27.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 0

Afterfire Seminar

- Titel

- Afterfire Seminar

- Beschreibung (de)

- Mit einer Kombination aus praktischen, experimentellen und forschungsbasierten Ansätzen und einem Fokus auf Materialien untersuchten Studierende und Lehrende im Seminar Afterfire unsere Beziehung zum Feuer im Laufe der Geschichte und im Vergleich zu heute. Geleitet von den Gastprofessoren Paco Boekelmann und Kevin Rouff von Studio Thusthat fand das Seminar im Wintersemester 2022/23 an der HfG Karlsruhe statt.

In einer Zeit von Kriegen, knappen Energieressourcen und der Klimakrise konzentrierte sich das Afterfire Seminar auf unsere besondere Übergangszeit, in der wir uns (theoretisch) von fossilen Brennstoffen entfernen und nach neuen Feuerquellen suchen. In Vorträgen, Gastvorträgen, Ortsbesichtigungen, Workshops und Einzelarbeiten untersuchten Studierende und Lehrende die Nutzung von Feuer und verschiedenen Brennstoffen im Laufe der Jahrhunderte und konzentrierten sich dabei auf das, was nach dem Feuer übrig bleibt - die Asche.

Nach einem Besuch des Kohlekraftwerks im Karlsruher Rheinhafen organisierte Studio Thusthat einen Workshop, um den Vorläufer der Steinkohle zu erforschen: die Holzkohle. Die Studierenden schufen Werkstücke, hauptsächlich aus Holz, und bauten einen Ofen, in dem alle Objekte am letzten Tag des Workshops ohne Sauerstoff gebrannt wurden, so dass sie zu Holzkohle wurden.

Der zweite Workshop konzentrierte sich auf die drei "neuen" wichtigsten alternativen Brennstoffsektoren: den Bereich der holzigen Biomasse, den Bereich der landwirtschaftlichen Nebenprodukte und den Bereich der Energiegewinnung aus Abfällen. Zwei Tage lang analysierten die Studierenden in Gruppenarbeit die repräsentativen Brennstoffe Holz, Stroh und Siedlungsabfälle im Hinblick auf die vielen Nuancen, die für und gegen ihre Nutzung als Energiequelle sprechen.

Neben und in Verbindung mit den Workshops wurden im Laufe des Semesters individuelle studentische Projekte entwickelt, die auf den Recherchen von Studio Thusthat aufbauten und eigene Prozesse, Phänomene, Effekte oder Zusammenhänge von Feuer theoretisch und praktisch erarbeiteten.

Am Ende des Semesters wurden alle studentischen Projekte in einer Ausstellung im Lichthof der HfG Karlsruhe präsentiert, wo die Projekte der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Eine Auswahl der Projekte, an denen die Studierenden über das Seminar hinaus weitergearbeitet haben, wurde beim Rundgang und bei der Karlsruher Museumsnacht 2023 ausgestellt.

- Mit einer Kombination aus praktischen, experimentellen und forschungsbasierten Ansätzen und einem Fokus auf Materialien untersuchten Studierende und Lehrende im Seminar Afterfire unsere Beziehung zum Feuer im Laufe der Geschichte und im Vergleich zu heute. Geleitet von den Gastprofessoren Paco Boekelmann und Kevin Rouff von Studio Thusthat fand das Seminar im Wintersemester 2022/23 an der HfG Karlsruhe statt.

- Beschreibung (en)

- With a combination of practical, experimental and research-based approaches and a focus on materials, students and teachers in the Afterfire seminar examined our relationship to fire throughout history and in comparison to today. Led by guest professors Paco Boekelmann and Kevin Rouff from Studio Thusthat, the seminar took place in the winter semester 2022/23 at the HfG Karlsruhe.

In a time of wars, scarce energy resources and climate crisis, the Afterfire Seminar focused on our particular transitional period in which we are (theoretically) moving away from fossil fuels and looking for new sources of fire. Through lectures, guest talks, site visits, workshops and individual work, students and teachers explored the use of fire and different fuels over the centuries, focussing on what remains after the fire - the ash.

Following a visit to the coal-fired power station in Karlsruhe's Rheinhafen, Studio Thusthat organised a workshop to explore the precursor to hard coal: charcoal. The students created workpieces, mainly out of wood, and built a kiln in which all the objects were burnt without oxygen on the last day of the workshop, turning them into charcoal.

The second workshop focussed on the three "new" main alternative fuel sectors: the woody biomass sector, the agricultural by-products sector and the waste-to-energy sector. For two days, students worked in groups to analyse the representative fuels wood, straw and municipal waste with regard to the many nuances that speak both for and against their use as an energy source.

Alongside and in conjunction with the workshops, individual student projects were developed throughout the semester, which built on Studio Thusthat's research and worked out their own processes, phenomena, effects or connections of fire in theory and practice.

At the end of the semester, all student projects were presented in an exhibition in the Lichthof of the HfG Karlsruhe, where the projects were explained and shown to the public. A selection of the projects on which students continued to work beyond the seminar was exhibited during the Rundgang and at the Karlsruhe Museumsnacht 2023.

- With a combination of practical, experimental and research-based approaches and a focus on materials, students and teachers in the Afterfire seminar examined our relationship to fire throughout history and in comparison to today. Led by guest professors Paco Boekelmann and Kevin Rouff from Studio Thusthat, the seminar took place in the winter semester 2022/23 at the HfG Karlsruhe.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Mitwirkende

- Sprache

- Titel

- Afterfire Seminar

- Importiert am

- 10.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 3 0

Seminar School of Casablanca

- Titel

- Seminar School of Casablanca

- Kategorie

- Mitwirkende

- Titel

- Seminar School of Casablanca

- Importiert am

- 18.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 0

Roll a boulder

- Titel

- Roll a boulder

- Titel (en)

- Roll a boulder

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

Die lebendigen animierten Skateboard-Spuren vermitteln Spannung und surreale visuelle Ausdrücke. Die Anstrengung des Skateboardens entspricht dem endlosen Rollen des Felsens und regt zur Reflexion über die Bedeutung des Lebens an. Zuschauer reflektieren in dieser Umgebung kontinuierlich über die Vergänglichkeit des Lebens und die Bedeutung von Anstrengung, was die widersprüchlichen Gefühle der Menschheit gegenüber dem Dasein widerspiegelt. Diese Szene ist nicht nur eine visuelle Freude, sondern dient auch als spirituelle Erleuchtung und Reflexion.

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

- Beschreibung (en)

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

The vibrant animated skateboard tracks convey tension and surreal visual expressions. The effort of skateboarding parallels the endless rolling of the boulder, prompting contemplation on the meaning of life. Spectators continually ponder the transience of life and the significance of effort in this setting, reflecting humanity's contradictory feelings towards existence. This scene is not just a visual delight but also serves as a spiritual enlightenment and reflection.

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.01.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- 8m x 5m

- Dauer

- 1 Tag

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Titel

- Roll a boulder

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.04.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 12

SCHWARM 1

- Titel

- SCHWARM 1

- Titel (en)

- SCHWARM 1

- Autor/in

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 2023

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- SCHWARM 1

- Importiert am

- 08.03.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 2

DNS #69

- Titel

- DNS #69

- Untertitel

- Fischer Fritz

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Frische Fische kann Fischer Fritz nicht mehr fischen. Nicht erst seit seinem Schlaganfall. Sein Sohn Franz ist kein Fischer geworden, sondern Frisör in der Großstadt. Um den Vater zu versorgen hat er eine ausländische Pflegekraft engagiert. Ein Sprechtheater nennt die Autorin Raphaela Bardutzky ihr Stück, das bei den Autor*innentheatertage 2022 am Deutschen Theater in Berlin ausgezeichnet wurde. Sprachlich virtuos, tragisch-komisch und spielerisch leicht erzählt sie von Heimat und Fremde, Sehnsucht und Einsamkeit, Stadt und Land, Alter und Jugend. Im Anschluss findet ein Gespräch mit der Autorin Raphaela Bardutzky statt.

- Beschreibung (en)

- Fisherman Fritz can no longer catch fresh fish. Not just since his stroke. His son Franz has not become a fisherman, but a hairdresser in the big city. He has hired a foreign carer to look after his father. Author Raphaela Bardutzky calls her play, which won an award at the Autor*innentheatertage 2022 at the Deutsches Theater in Berlin, spoken theater. With virtuoso language, tragic-comic and playful lightness, it tells of home and foreignness, longing and loneliness, city and country, age and youth. This will be followed by a discussion with the author Raphaela Bardutzky.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.02.2023

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- DNS #69

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 20.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 10

DNS #68

- Titel

- DNS #68

- Untertitel

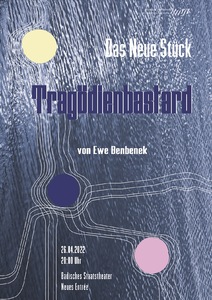

- Tragödienbastard

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Es ist ein Akt der Emanzipation. Das mit dem Mühlheimer Dramatikerpreis gekrönte Stück erzählt in einem rhythmisch tobenden Redestrom davon, wie sich die Tochter polnischer Einwanderer und ihre „chosen sisters“ von der Last des Migrationsnarrativs befreien und zu dem werden, was sie eigentlich immer waren: Göttinnen.

Das Stück “Tragödienbastard” von Ewe Benbenek wurde im Wintersemester 2021/2022 im Rahmen des Seminars ‘Das neue Stück’ von Studierenden technisch und künstlerisch erarbeitet und in eine knapp zweistündige szenische Lesung umgesetzt. Das Projekt wurde von Constanze Fischbeck, Anna Haas und Eivind Haugland betreut sowie von Sandra Blatterer, welche in einem einwöchigen Lichtworkshop spannende Impulse zur Erarbeitung des Licht- und Bühnenkonzepts gab.

Im Anschluss an die szenische Lesung findet ein Nachgespräch mit der Autorin Ewe Benbenek und den Mitwirkenden statt.

- Es ist ein Akt der Emanzipation. Das mit dem Mühlheimer Dramatikerpreis gekrönte Stück erzählt in einem rhythmisch tobenden Redestrom davon, wie sich die Tochter polnischer Einwanderer und ihre „chosen sisters“ von der Last des Migrationsnarrativs befreien und zu dem werden, was sie eigentlich immer waren: Göttinnen.

- Beschreibung (en)

- It is an act of emancipation. The play, which was awarded the Mühlheim Dramatist Prize, tells the story of how the daughter of Polish immigrants and her "chosen sisters" free themselves from the burden of the migration narrative in a rhythmically raging stream of speech and become what they actually always were: Goddesses.

The play "Tragödienbastard" by Ewe Benbenek was technically and artistically developed by students in the winter semester 2021/2022 as part of the seminar 'Das neue Stück' and transformed into a staged reading lasting almost two hours. The project was supervised by Constanze Fischbeck, Anna Haas and Eivind Haugland as well as Sandra Blatterer, who gave exciting impulses for the development of the lighting and stage concept in a one-week lighting workshop.

The staged reading will be followed by a discussion with the author Ewe Benbenek and the participants.

- It is an act of emancipation. The play, which was awarded the Mühlheim Dramatist Prize, tells the story of how the daughter of Polish immigrants and her "chosen sisters" free themselves from the burden of the migration narrative in a rhythmically raging stream of speech and become what they actually always were: Goddesses.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 26.04.2022

- Mitwirkende

- Sprache

- Dauer

- 2 Stunden

- Ort: Institution

- Ort

- neues Entrée

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- DNS #68

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 20.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 9

Bio Design Lab

- Titel

- Bio Design Lab

- Beschreibung (de)

- Das Bio Design Lab ist ein hybrider und evolutiver Ort, der sowohl im digitalen als auch im physischen Raum existiert. Konzipiert als wachsende Plattform, die die Fachbereiche der Staatlichen Hochschule für Gestaltung miteinander verbindet, wird das Labor als Raum für Präsentation, Bildung und Wissensvermittlung genutzt.

Das Bio Design Lab konzentriert sich auf die lokale Region, ihre Ressourcen und Möglichkeiten und zielt aktiv darauf ab, die Produktionsweisen in Karlsruhe und Süddeutschland umzugestalten und neu zu überdenken. Zur Interaktion mit diesen Themen und Materialien, sowohl im digitalen als auch im physischen Raum, lädt das Labor lokale ExpertInnen und BesucherInnen gleichermaßen ein an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.

Spuren dieser Aktivitäten komplementieren ein ständig wachsenden Netzwerk.Das Wissen über diese Ressourcen wird durch die Erstellung eines Know-how-Glossars und einer Materialbibliothek destilliert, durch virtuelle und physische Workshops vermittelt, sowie durch die Präsentationen herausragender Projekte, die sich mit nachhaltigen Materialien befassen, kommuniziert.

Das Labor fungiert als Inkubator und Modell für Zusammenarbeit und Produktion, das im Einklang mit dem aktuellen Wandel der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe steht.

- Das Bio Design Lab ist ein hybrider und evolutiver Ort, der sowohl im digitalen als auch im physischen Raum existiert. Konzipiert als wachsende Plattform, die die Fachbereiche der Staatlichen Hochschule für Gestaltung miteinander verbindet, wird das Labor als Raum für Präsentation, Bildung und Wissensvermittlung genutzt.

- Beschreibung (en)

- The Bio Design Lab is a hybrid and evolutive environment that exists in both the digital and physical space. Conceived as a platform for connection and collaboration with local partners and using local resources, the Lab hosts the presentation, education and transmission of knowledge. As students and experts are invited to work on bio-design related projects, visitors can explore and interact with the Lab’s production and lines of inquiry.

Projects within the Lab focus on the local region, its materials and possibilities, and actively aim to reshuffle and rethink modes of production in Karlsruhe and the south of Germany. Topics under exploration include Algae, Soil, Plants, Body, and Agriculture. To interact with these themes and related materials, both within the digital and physical space, the Lab invites local experts and visitors alike.

Within the Bio Design Lab, regional resources are collected by connecting with local partners; they are then distilled through the making of a know-how glossary and a material library, aiming to develop local materials. The knowledge around these resources is disseminated through virtual workshops and multimedia presentations of outstanding projects dealing with sustainable materials. Ultimately, traces of these activities will remain in a constantly growing network, both in the digital platform and in physical displays of existing and future objects.

The Lab works as an incubator and a model for collaboration and production that is in line with the current transformation of the Karlsruhe University of the Arts and Design Karlsruhe. It was first presented to the public in the context of Critical Zones, an exhibition at ZKM | Center for Art and Media.

- The Bio Design Lab is a hybrid and evolutive environment that exists in both the digital and physical space. Conceived as a platform for connection and collaboration with local partners and using local resources, the Lab hosts the presentation, education and transmission of knowledge. As students and experts are invited to work on bio-design related projects, visitors can explore and interact with the Lab’s production and lines of inquiry.

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Bio Design Lab

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Bio Design Lab

- Projektleiter/in

- Importiert am

- 23.10.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 1 2

ETWAS BLEIBT

- Titel

- ETWAS BLEIBT

- Titel (en)

- WHAT REMAINS

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Etwas bleibt ist ein Portrait über einen Flecken Erde.

Etwas bleibt ist der Klang dieser Landschaft.

Etwas bleibt ist die Erzählung einer Geschichte.

Elenya Bannert beschäftigt sich in ihrer filmischen Erzählung mit dem Alter, dem Vergessen, den Anforderungen unserer heutigen Zeit und einem Leben, das so nur noch selten zu finden ist.

Matteo ist alt, er lebt alleine auf einer Alm. Er ist jedoch nicht ganz alleine: Seine Kuh erinnert ihn von Zeit zu Zeit daran, gemolken werden zu wollen. Das Lesen fällt ihm schwer und auch sonst wird Matteo ein wenig vergesslich und wunderlich.

Die finalen Dreharbeiten zu dem Film begannen im März 2017. Das idyllische Dorf Soglio, im Kanton Graubünden / Schweiz, dient als Schauplatz für die Geschichte.

Um mit Bild, Ton und Narration gleichwertig umgehen zu können, verzichtet dieser Film konsequent auf schauspielerische Leistung und erzählt aus der Sicht der Tochter, wodurch der narrative Charakter der Geschichte stark in den Vordergrund tritt.

Das filmische Material, das entstanden ist, wirkt auf stimmungsvolle Weise dokumentarisch und unterstützt den Betrachter darin, sich mit seiner individuellen Phantasie auseinanderzusetzen.

- Etwas bleibt ist ein Portrait über einen Flecken Erde.

- Beschreibung (en)

- What remains is a portrait of a spot of earth.

What remains is the sound of the landscape.

What remains is the telling of a story.

In her cinematic narrative, Elenya Bannert deals with the concepts of age, forgetting, the demands of our current times, and a life that is nowadays so hard to come by.

Matteo is old, and lives alone on an Alpine pasture. He is, however, not completely alone; his cow reminds him from time to time that she needs milking. Reading has become difficult for Matteo, and he has also become a little forgetful and peculiar.

The final film shoot began in March 2017. The idyllic village of Soglio in the canton of Graubünden / Schweiz serves as the backdrop for the story.

In order to be able to deal with image, sound and narration equally, the film consequently rejects acting, and the story is told through the eyes of the daughter, bringing the narrative character of the story distinctly to the fore.

The emerging cinematic material appears documentary in an atmospheric way and encourages the viewer to confront individual phantasies.

- What remains is a portrait of a spot of earth.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 2017

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Dauer

- 10 min

- Bemerkungen

- Buch & Regie: Elenya Bannert

Kamera: Tilmann Rödiger

Sounddesign: Max Lange

Musik: Kalkhofer

- Buch & Regie: Elenya Bannert

- Titel

- ETWAS BLEIBT

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 20.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 6