Testzentrum für chronischen Automobilismus

Benachbarte Sets (58)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

58 Inhalte

- Seite 1 von 5

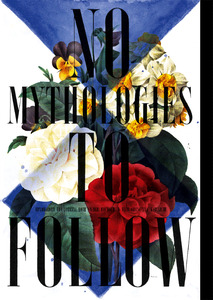

No Mythologies To Follow

- Titel

- No Mythologies To Follow

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "No Mythologies To Follow" zeigt Blumenarrangements für die neun Kulturgüter der Stadt Karlsruhe, die unter Schutz der Haager Konvention stehen.

Die Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der auf Grund der Erfahrungen vorangegangener Weltkriege durch die UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) im Jahr 1954 ins Leben gerufen wurde. Sie stellt (un)bewegliche

Kulturgüter im bewaffneten Konfliktfall unter Schutz. Das heißt, die gelisteten Gebäude dürfen im Kriegsfall von Mitgliedsstaaten nicht geplündert oder attackiert werden, da „jede Schädigung von Kulturgut, gleichgültig welchem Volke es gehört, eine Schädigung des kulturellen Erbes der ganzen Menschheit bedeutet.“ Die Auswahlkriterien für schützenswertes Kulturgut sind dabei nicht immer klar nachzuvollziehen und zeigen, dass Kultur und ihre Bewertung stets an die jeweilige Gesellschaft und ihr Zeitverständnis gebunden ist. Nach der Haager Konvention gibt es Kulturgüter deren „Erhaltung (…) für alle Völker der Welt von großer Bedeutung ist.“

Die Blumenarrangements werden in der Ausstellung zu Akteuren, die für einen anderen Umgang mit Kulturgut stehen. Durch sie wird Vergänglichkeit artikuliert.

Zitate aus: Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten – Haager Konvention vom 14. Mai 1954.

- "No Mythologies To Follow" zeigt Blumenarrangements für die neun Kulturgüter der Stadt Karlsruhe, die unter Schutz der Haager Konvention stehen.

- Beschreibung (en)

- “No Mythologies To Follow” shows flower arrangements for the nine cultural assets of the city of Karlsruhe that are protected by the Hague Convention.

The Convention is a treaty under international law that was brought into being by UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in 1954 as a result of the experiences of previous world wars. It provides (in)movable

cultural property under protection in the event of armed conflict. This means that the listed buildings may not be looted or attacked by member states in the event of war, as “any damage to cultural property, regardless of the people to whom it belongs, means damage to the cultural heritage of all mankind.” The selection criteria for cultural property worthy of protection are not always clear and show that culture and its evaluation are always linked to the respective society and its understanding of the times.

is bound to the respective society and its understanding of time. According to the Hague Convention, there are cultural assets whose “preservation (...) is of great importance to all peoples of the world.”

In the exhibition, the flower arrangements become actors that stand for a different approach to cultural assets. They articulate transience.

Quotes from: Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict - Hague Convention of May 14, 1954.

- “No Mythologies To Follow” shows flower arrangements for the nine cultural assets of the city of Karlsruhe that are protected by the Hague Convention.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Harald Bogdan

- Michael Clegg

- Anja Dorn

- Pham Minh Duc

- Friedemann Dupelius

- Lotte Effinger

- Susan Funk

- Hasan Halilovic

- Korbinian Herlein

- Burkhard Hoth

- Erika Hoth

- Katharina Hoth

- Achim Kaltwasser

- Wilfried Kuehn

- Barbara Kuon

- Gisbert Laaber

- Armin Linke

- Henrike Mall

- Isabel Mehl

- Nicolas Rauch

- Gerald Reinhardt

- Christiane Riedel

- Thomas Rustemeyer

- Martina Stern

- Felicitas Wetzel

- Tobias Wootton

- Emre Yilmaz

- Ort: Institution

- Ort

- Ausstellungsraum EG

- Stadt

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- No Mythologies To Follow

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 6 6

Absolvent:innen stellen ihre Arbeiten vor - alle Videos

- Titel

- Absolvent:innen stellen ihre Arbeiten vor - alle Videos

- Titel (en)

- Students introduce themselves and their work

- Titel

- Absolvent:innen stellen ihre Arbeiten vor - alle Videos

- Importiert am

- 31.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 3

Crotto Collection

- Titel

- Crotto Collection

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Translation of sanitary ceramics

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das Projekt „Crotto Collection“ untersucht den Raum des Badezimmers von der funktionalen Nasszelle bis zum häuslichen Refugium. Trotz ihrer Vielfalt teilen Baderäume ein zentrales, funktionales Element: die Sanitärkeramik.

Das Projekt beschäftigt sich mit den Gestaltungsmöglichkeiten durch die Übersetzung gebrannter Sanitärkeramik in ein neues Material. In Zusammenarbeit mit der Firma Geberit GmbH wird die Zusammensetzung des Materialentwurfs untersucht, auf ihre Eigenschaften geprüft und ein Gestaltungskonzept für Badezimmeraccessoires entwickelt. Basierend auf den Forschungsergebnissen wird ein Konzept entwickelt, das als Ansatz dient, keramische Abfälle innerhalb der Produktionskette einer Industrie weiter zu verwerten. Parallel zu verschiedenen Fliesenformen wird ein Zubehörset bestehend aus Spiegelhalter, Becher und Seifenschale entworfen. Darüber hinaus werden Vasen aus Toilettenformen entwickelt, als Symbol für die Ausweitung des Badezimmers in andere Wohnräume.

- Das Projekt „Crotto Collection“ untersucht den Raum des Badezimmers von der funktionalen Nasszelle bis zum häuslichen Refugium. Trotz ihrer Vielfalt teilen Baderäume ein zentrales, funktionales Element: die Sanitärkeramik.

- Beschreibung (en)

- The project “Crotto Collection” examines the bathroom space from the functional wet room to the domestic refuge. Despite their variety, bathrooms all serve a common purpose. The central component of any bathroom is the sanitary ceramics.

This fact gives rise to the project, which deals with the design possibilities of translating fired sanitary ceramics into a new material. In collaboration with Geberit GmbH, material properties and usability are being investigated. Based on the research results, a design concept is developed that serves as an approach to translate ceramic waste within the production chain of an industry. Parallel to different shapes of tiles, an accessory set consisting of a mirror holder, a tumbler and a soap dish is created. In addition, vases are designed from toilet forms, as a symbol of extending the bathroom space into other living spaces.

- The project “Crotto Collection” examines the bathroom space from the functional wet room to the domestic refuge. Despite their variety, bathrooms all serve a common purpose. The central component of any bathroom is the sanitary ceramics.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 24.04.2024

- Material

- Abmessungen

- Die Objekte sind als Set zu sehen: 1 Set beinhaltet drei Teile: Maße Set gesamt: 200mm x 200mm x 100mm. Es sind 5 Sets in jeweils einer Farbe – 5 Vasenobjekte: Masse 1 Vase: 150mm x 180mm x 300mm – Materialfliesen: 20 Stück à 40mm x 100mm x 5mm – Farbfliesen: 30 Stück à 100mm x 100mm x 8mm – Gipsformen: 8 Stück

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 1

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Crotto Collection

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- Externes Archiv

- Importiert am

- 08.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 22

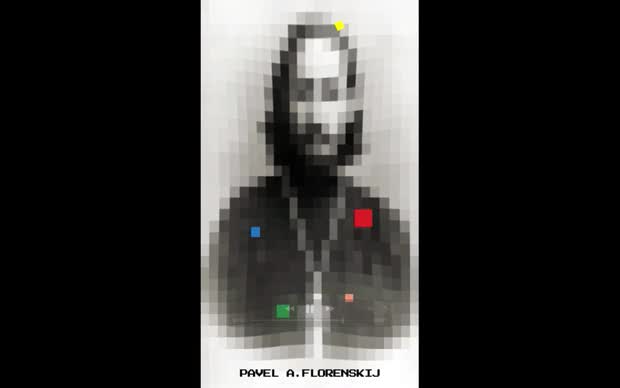

G.O.T.T.A.L.I.S.T.E.N.

- Titel

- G.O.T.T.A.L.I.S.T.E.N.

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "GOTTALISTEN", kurz für „Grab One Terrene Thought And Let It Slide To Eternal Nothingness”, beschäftigt sich mit der Zeit der Oktoberrevolution in Russland im Jahr 1917. Die Klebeband-Leinwände nehmen Bezug auf den Künstler Kasimir Malewitsch, der während dieser Epoche in Russland lebte. Zudem setzt Claus sich mit dem russischen Religionsphilosoph, Priester, Mathematiker und Kunstwissenschaftler Pavel Florenskij auseinander.

- Beschreibung (en)

- "GOTTALISTEN", short for "Grab One Terrene Thought And Let It Slide To Eternal Nothingness", deals with the time of the October Revolution in Russia in 1917. The tape canvases refer to the artist Kasimir Malewitsch, who lived in Russia during this era. Claus also deals with the Russian religious philosopher, priest, mathematician and art historian Pavel Florenskij.

- Kategorie

- Schlagworte

- Titel

- G.O.T.T.A.L.I.S.T.E.N.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 08.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 1 27

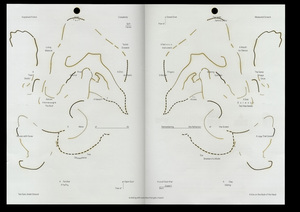

“I see” “with my voice”

- Titel

- “I see” “with my voice”

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „I see“ „with my voice“ beschäftigt sich mit Themen wie Transformation, Gestaltwandel und Materialität durch ein Zusammenspiel von literarischen Fragmenten und entliehenen Stimmen. Das Ergebnis ist eine nicht-lineare, fluide Erzählung, die die flüchtige Natur von Visionen, Träumen und Metamorphosen einfängt.

- Beschreibung (en)

- “I see” “with my voice” engages with themes of transformation,

shapeshifting, and materiality through an interplay of literary

fragments and borrowed voices, resulting in a non-linear, fluid

narrative that encapsulates the ephemeral nature of visions,

dreams, and metamorphoses.

This project draws substantial inspiration from Alice Notley's

The Descent of Alette, a transformative odyssey that employs

rhythmic spoken language to explore continuous change.

Alongside Notley’s influence, the works of Hildegard von Bingen,

a 12th-century mystic, and the visionary narratives from the

biblical book of Ezekiel, serve as foundational texts that inform

the thematic and structural framework of this piece.

The text is presented as an audio recording, whispered as a 20 minute loop.

Visitors can listen to the piece when pressing their ear against the tents walls.

My objects are performers, maybe even imposters: frozen in a state of change or mimicry. My objects are performers, maybe even imposters: frozen in a state of change or mimicry.

They are skillfull imitators, but you can tell something is off.

Moving along this crack between the believable and the not quite right, I like to engage

with different realities and states of being. The artificial, almost real-life fakeness of their with different realities and states of being. The artificial, almost real-life fakeness of their

surfaces set the stage for my narrative of transformation, imitation and shapeshifting.

1. A wooden house crafted from smooth denim. Made by sanding the grain of wood

onto the denim fabric

2. Heavy fog covering the floor that could be perceived as dew, mixed with a light subtle

smoke of Incense burning.

The fragrance envokes sacred, holy feelings with its warm, resinous smell with peppery The fragrance envokes sacred, holy feelings with its warm, resinous smell with peppery

undertones.

3. 100 cherries made from a thick mixture of honey and almonds. The heavy sweetness

of the stoneless candy-imposter meant to linger in the visitors mouth as it is tasted. of the stoneless candy-imposter meant to linger in the visitors mouth as it is tasted.

A thin gelatine film – imitating the coolnes of cherry skin as it touches the lips A thin gelatine film – imitating the coolnes of cherry skin as it touches the lips

The installation is accompanied by a small reader containing the three part text to be taken The installation is accompanied by a small reader containing the three part text to be taken

home and serve as a keep sake or document of the fleeting spoken text.

The reader is bound with one simple staple. It does not have a beginning or end, but The reader is bound with one simple staple. It does not have a beginning or end, but

rather works like a gif. No cover or back. Just like wheels turning endlessly in a nonlinear rather works like a gif. No cover or back. Just like wheels turning endlessly in a nonlinear

storytelling.

- “I see” “with my voice” engages with themes of transformation,

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.04.2024

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- “I see” “with my voice” at ZKM Pavillon, Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Titel

- “I see” “with my voice”

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 19.09.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 2

HfG Karlsruhe Gebäude

- Titel

- HfG Karlsruhe Gebäude

- Titel (en)

- Innen- und Außenansichten der HfG Karlsruhe

- Beschreibung (de)

- Fotos von Jehad Othman

- Kategorie

- Schlagworte

- Ort

- HfG Karlsruhe Gebäude Ansicht Seite Brauerstraße und Seite Lorenzstraße sowie Innenansichten des Gebäudes

- Stadt

- Land

- Auftrag durch

- Presseabteilung HfG Karlsruhe

- Titel

- HfG Karlsruhe Gebäude

- Importiert am

- 30.09.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 1

I Cried A Smile

- Titel

- I Cried A Smile

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Mit den Mitteln einer wissenschaftlichen Lecture erzählt „I Cried A Smile“ eine Geschichte über eine Person mit 2 Köpfen, Holz das zu Menschen wird, und die Erinnerung daran als Kind mit Neuropsychologie in Kontakt zu treten. Zwei übereinander hängende Projektionsflächen zeigen Zeichnungen, Animationen und gefundenes Bildmaterial während meine Stimme vom Band läuft und ich an einem Schreibtisch sitzend, mit dem Verfahren „Lip-Sync“ lautlos mitspreche. Das Publikum sitzt wie in einem anatomischen Theater in zwei Halbkreisen um mich herum.

- Beschreibung (en)

- Using the means of a scientific lecture, “I Cried A Smile” tells a story about a person with two heads, wood that becomes human, and the memory of coming into contact with neuropsychology as a child. Two projection screens hanging above me showcasing drawings, animations and found footage while my voice runs from the tape and I, sitting at a desk, speak along inaudibly using the “Lip-Sync” method. The audience sits around me like in an anatomical theater.

- Using the means of a scientific lecture, “I Cried A Smile” tells a story about a person with two heads, wood that becomes human, and the memory of coming into contact with neuropsychology as a child. Two projection screens hanging above me showcasing drawings, animations and found footage while my voice runs from the tape and I, sitting at a desk, speak along inaudibly using the “Lip-Sync” method. The audience sits around me like in an anatomical theater.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Technik/Verfahren/Formate

- 2 Channel Video

- Dauer

- 8 Minuten

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- I Cried A Smile

- Importiert am

- 30.09.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 5

Doch nochmal was mit Holz

- Titel

- Doch nochmal was mit Holz

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In meinem Diplom „Doch nochmal was mit Holz“ werden ausschließlich Holzreste von abgestorbenen Bäumen und solchen, die industriell keine Verwendung bekommen können transformiert. Äste werden jetzt zu ziegelartigen Holzsteinen, andere Teile des Baumes zu Natursteinen oder Geröll.

Ergänzt wird diese Holzwelt durch übergroße Nägel aus hochgebranntem Ton, die geschmiedete Metallnägel, verrostet und neu, nachahmen.

- In meinem Diplom „Doch nochmal was mit Holz“ werden ausschließlich Holzreste von abgestorbenen Bäumen und solchen, die industriell keine Verwendung bekommen können transformiert. Äste werden jetzt zu ziegelartigen Holzsteinen, andere Teile des Baumes zu Natursteinen oder Geröll.

- Beschreibung (en)

- In my diploma “Doch nochmal was mit Holz”, only wood residues from dead trees and those that cannot be used industrially are transformed. Branches now become brick-like wooden stones, other parts of the tree become natural stones or boulders.

This world of wood is complemented by oversized nails made of high-fired clay that imitate forged metal nails, rusted and new.

- In my diploma “Doch nochmal was mit Holz”, only wood residues from dead trees and those that cannot be used industrially are transformed. Branches now become brick-like wooden stones, other parts of the tree become natural stones or boulders.

- Kategorie

- Schlagworte

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 3

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Doch nochmal was mit Holz

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 14

Letters of Dissent

- Titel

- Letters of Dissent

- Titel (en)

- Letters of Dissent

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Mein Diplomprojekt mit dem Titel „LETTERS OF DISSENT“ hatte zum Ziel, praktische und zugängliche Mittel des nächtlichen Protests zu erforschen. Dieses Projekt, das sich mit der Wechselbeziehung von Geschichtenerzählen und Punk-Einflüssen befasst, soll durch künstlerische Intervention ein Schlaglicht auf soziale und politische Themen werfen. Es handelt sich um selbst geschriebene Erzählungen, die in einer auf optimale Lesbarkeit ausgelegten Schriftart verfasst sind. Die Einfachheit der verwendeten Technik sorgt für Tragbarkeit und Zugänglichkeit. Das Engagement der Gemeinschaft ist integraler Bestandteil des Werks, das sowohl als Lasercut- als auch als 3D-Druckversion vorliegt und als Open-Source-Initiative zur Verfügung gestellt wird. Die Gesamtästhetik ist von auffallender Helligkeit geprägt und schafft eine visuell beeindruckende und deutlich wahrnehmbare Präsenz. Neben der Hauptdiplomarbeit ist es erforderlich, neuere Arbeiten in einer Ausstellung zu präsentieren, in der sorgfältig ausgewählte Projekte vorgestellt werden. In dem Bemühen, das Ausstellungsdesign auf das übergreifende Thema des Diplomprojekts abzustimmen, zielte der Designansatz darauf ab, wesentliche Prinzipien wie Zugänglichkeit, Abfallminimierung und eine ephemere Pop-up-Sensibilität zu verkörpern.

- Beschreibung (en)

- My diploma project titled "LETTERS OF DISSENT," aimed to explore practical and approachable means of protesting during the nighttime. Delving into the interrelation of storytelling and punk influence, this project seeks to cast a spotlight on social and political subjects through artistic intervention. It involves self-written narratives, utilising a font designed for optimal readability. The simplicity of the technique employed ensures portability and accessibility. Community engagement is integral, using both a lasercut and 3D-print version of the work, which is made available as an open-source initiative. The overall aesthetic is marked by striking brightness, creating a visually impactful and overtly noticeable presence. In addition to the primary diploma project, it is required to showcase recent works in an exhibition, featuring carefully chosen projects. In an effort to align the exhibition design with the overarching theme of the diploma project, the design approach aimed to encapsulate essential principles such as accessibility, waste minimisation, and an ephemeral, pop-up sensibility.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 03.11.2023

- Titel

- Letters of Dissent

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 11

PERMANENT BROKENNESS

- Titel

- PERMANENT BROKENNESS

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- PERMANENT BROKENNESS ist eine mobile (Infra-)Struktur, die das transformative Potential von öffentlichen Orten aufzeigt, indem sie die Reparatur von Haushalts- und Konsumgeräten verfügbar und sichtbar macht. Angelehnt an das Format des Reparatur-Cafés, werden Benutzer*innen dazu eingeladen eigenständig und gemeinsam Dinge zu reparieren. Hierbei steht nicht nur die Müllvermeidung und Ressourcenschonung im Vordergrund, sondern vor allem der selbstwirksame Zugang zur dinglichen Umwelt. Das Projekt basiert auf einer umfangreichen Recherche zur kulturellen Praxis des Reparierens und formuliert ein Gegennarrativ zu Hegemonien der Produktion, der Innovation und des unreflektierten Massenkonsums.

- Beschreibung (en)

- PERMANENT BROKENNESS is a mobile (infra-)structure that demonstrates the transformative potential of public spaces by making the repair of household and consumer appliances available and visible. Inspired by the repair café format, users are invited to repair things independently and together. The focus here is not only on avoiding waste and conserving resources, but above all on self-effective access to the material environment. The project is based on extensive research into the cultural practice of repairing and formulates a counter-narrative to hegemonies of production, innovation and unreflected mass consumption.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 26.06.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Titel

- PERMANENT BROKENNESS

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 01.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 6

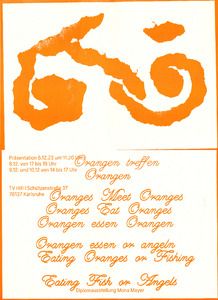

Eating Fish Or Angels

- Titel

- Eating Fish Or Angels

- Titel (en)

- Eating Fish Or Angels

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Eating Fish Or Angels umgreift Objekte, Aktionen, Performances

und Installationen, die in einem Prozess von 10 Monaten gesammelt und abschließend in einer Installation zusammengeführt wurden.

Inhalten, Medien und Ephemera aus dem Alltag in der Rolle als Kommunikationsdesignerin werden mit Abstand betrachtet, um sich mit neuem Blick und künstlerischen Mitteln wieder anzunähern. Die darin entstehenden inhärente Rituale, Logiken und Erzählstrukturen erkunden die Grenzen produktiver und unproduktiver, sinnvoller und sinnloser Tätigkeit, sowie verschiedener

Disziplinen, Identitäten und Strukturen.

- Eating Fish Or Angels umgreift Objekte, Aktionen, Performances

- Beschreibung (en)

- Eating Fish Or Angels encompasses objects, actions, performances

and installations that were collected over a period of 10 months and finally brought together in an installation.

Content, media and ephemera from everyday life in her role as a communication designer are viewed from a distance in order to approach them again with a new perspective and artistic means. The inherent rituals, logics and narrative structures that emerge explore the boundaries of productive and unproductive, meaningful and meaningless activity, as well as different disciplines, identities and structures.

- Eating Fish Or Angels encompasses objects, actions, performances

- Kategorie

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Multimediale Installation, Aktionen, Performances, Ausstellungen, Wortspiele, Sammeln, Archivieren

- Dauer

- Januar bis Oktober 2024 (Prozesszeitraum)

- Titel

- Eating Fish Or Angels

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 01.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 4 1

block to blob

- Titel

- block to blob

- Titel (en)

- block to blob

- Untertitel

- tracing back materiality

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- tracing back materiality

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- block to blob

This diploma project details the material stream of synthetic plastics through a reverse chronological approach. It combines field research, visual documentation, and material experimentation to retrace the journey of plastics from their final products back to their origins in petroleum.

‘block to blob’ includes visits to various sites in the production chain, such as manufacturing facilities, oil refineries, pipelines, and extraction sites, concluding in a forest ecosystem, where crude oil naturally seeps to the earth's surface. These experiences are compiled into a research publication that follows this reverse narrative.

A video installation documents the visited locations, providing visual context for the industrial processes, hidden infrastructure and the natural substance in the forest. Additionally, a series of objects made from petroleum-coated wood and polystyrene grounds the project in tangible materials.

- block to blob

- Beschreibung (en)

- This diploma project details the material stream of synthetic plastics through a reverse chronological approach. It combines field research, visual documentation, and material experimentation to retrace the journey of plastics from their final products back to their origins in petroleum.

‘block to blob’ includes visits to various sites in the production chain, such as manufacturing facilities, oil refineries, pipelines, and extraction sites, concluding in a forest ecosystem, where crude oil naturally seeps to the earth's surface. These experiences are compiled into a research publication that follows this reverse narrative.

A video installation documents the visited locations, providing visual context for the industrial processes, hidden infrastructure and the natural substance in the forest. Additionally, a series of objects made from petroleum-coated wood and polystyrene grounds the project in tangible materials.

- This diploma project details the material stream of synthetic plastics through a reverse chronological approach. It combines field research, visual documentation, and material experimentation to retrace the journey of plastics from their final products back to their origins in petroleum.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2024

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Pine wood coated with petroleum, Wood soaked in gasoline and pressed/bonded with polystyrene

- Abmessungen

- L x B x H mm, Petroleum-coated wooden objects: Bench: 800 x 200 x 450, 2x T-Stool: 350 x 200 x 450, Stool (3-legged): 450 x 270 x 450, Stool (wide): 600 x 450 x 450, TV stand: - Polystyrene Objekts: Counter: 500 x 370 x 1100, 2x Bench1: 1000 x 570 x 400, Bench2: 1300 x 570 x 350, Stool: 500 x 370 x 570

- Dauer

- 1.: upstream 0 - oil seeping naturally to the surface - Alsace - 2:55min, 2.: upstream 1 - prospect drilling for oil reservoirs - Weingarten - 2:17min, 3.: upstream 2 - horse head pumps extracting oil - Landau - 3:50min, 4.: midstream - transalpine pipeline - Triest-Karlsruhe - 10:40min, 5.: downstream 1 - germany biggest oil refinery - Karlsruhe - 3:13min, 6.: downstream 2 - world biggest chemical plant - Ludwigshafen - 2:19min

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 3

- Stadt

- Land

- Titel

- block to blob

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 03.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 4 17